更新日:2025/10/07

秋といえば「十五夜(お月見)」。

夜空に浮かぶまん丸のお月さまを眺めながら、お団子や季節の食べ物をお供えする日本の伝統行事です。

でも「十五夜って何?」「どうしてお月見をするの?」と疑問に思う方も多いはず。

この記事では、十五夜の由来と現代でもできる楽しみ方をわかりやすくまとめました。

名月を愛でて月の持つパワーをもらいましょう!!

今年の十五夜はいつ?

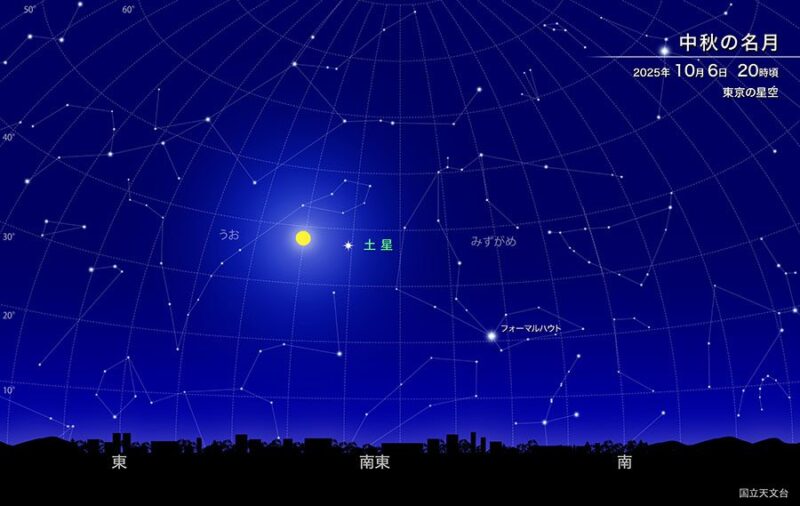

10月6日(月)。

お月見で運気UP!!

満月は10月7日(火)。

十五夜とは?

「十五夜(じゅうごや)」とは、旧暦の8月15日の夜に見える満月(またはその頃の月)のことを指します。

太陰太陽暦を使っていた時代、日本では稲や芋の収穫期にあたるこの時期に、月に感謝をささげる行事が行われてきました。

👉 現在の新暦では毎年日付が変わります。

2025年の十五夜は10月6日(月)です。

・2026年9月25日(金)

・2027年9月15日(水)

・2028年10月3日(火)

・2029年9月22日(土)

待宵(まつよい)、小望月(こもちづき)

「待宵」「小望月」は十五夜の月の前日、旧暦十四日の月の呼び名で、この日も月見をする風習があります。

これは「十五夜」が悪天候で月を見られなくなる場合を考えて、前日の月を見ておくと言う意味合いがあったのでしょう。

十五夜(お月見)の由来

日本ではそもそも月を神聖視する文化がありました。

古くには縄文時代から、月をめでる風習があったと言われています。

お月見の風習は平安時代に中国から伝わりました。

中国では、秋の中心を祝う「中秋節」という行事が古くから行われていて、春を祝う行事「春節(旧正月)」に次いで2番目に大きな祭日とされています。

これが日本でも取り入れられ、平安時代の貴族が ” 観月の宴(月見の宴)”を催して風雅を楽しむようになりました。

舟を浮かべて月を愛で、お酒を飲んだり和歌を詠み管弦を楽しむ優雅な行事でした。

江戸時代には月を愛でる風習が稲作文化と結びつき、「収穫を祝う行事」として庶民にも広まりました。

特に「芋名月(いもめいげつ)」と呼ばれるのは、里芋の収穫期にあたるからです。

まん丸の月は「豊かさ」「結び」を象徴するとされ、秋の実りに感謝する意味が込められています。

十五夜にやること・楽しみ方

1. 月見団子をお供えする

十五夜といえば月見団子。

丸い形は「満月」を表し、団子を15個積むのが昔からの風習です。

「三宝(三方)」とよばれる神様へのお供え用の器に懐紙(奉書紙)を敷き、一段目は9個(3×3)、二段目は4個(2×2)、三段目は2個になるよう重ねます。

三段目の2個は、神事では正面からみて縦に2個並べます。

横に2個並べると仏事になります。

三方は3方向に穴があいていますが、穴が無いほうが神様側(お月見の場合はお月様側)になります。

関西では里芋のような形をしており、周りにあんこを付けたものが多いです。

最近は「食べやすく少なめ」にして楽しむ家庭も増えています。

2. 季節の収穫物を飾る

里芋、栗、枝豆、果物などをお供えします。

特に里芋は「芋名月」の由来でもあり、縁起の良い供え物です。

3. ススキを飾る

ススキは月の神様の依り代と考えられています。

本来は実りを象徴する稲穂ですが、稲刈り前なので、稲穂の代わりとしてススキを飾ります。

ススキの鋭い切り口も魔除けの意味があるとされ、花瓶に一束飾るだけでも◎。

4. 月を眺めてリラックス

十五夜の本質は「お月見」。

スマホを手放して、夜空を見上げる時間を持つだけで心が落ち着きます。

※小型月着陸実証機 SLIMが月面着陸に成功しています。

五節句と十五夜の関係

日本の伝統行事といえば「五節句」も有名です。

十五夜は節句の一つではありませんが、同じように季節を感じ、自然や祖先に感謝する行事として親しまれてきました。

| 節句 | 日付(新暦) | 行事 | 食べ物・風習 |

|---|---|---|---|

| 人日(じんじつ) | 1月7日 | 七草の節句 | 七草がゆ |

| 上巳(じょうし) | 3月3日 | 桃の節句(ひな祭り) | 菱餅・ひなあられ |

| 端午(たんご) | 5月5日 | 菖蒲の節句(こどもの日) | 柏餅・ちまき |

| 七夕(たなばた) | 7月7日 | 笹飾り・願いごと | 素麺 |

| 重陽(ちょうよう) | 9月9日 | 菊の節句 | 菊酒 |

👉 このように「五節句」と「十五夜」は並んで語られることも多く、秋の風物詩として親しまれています。

中秋の名月と十五夜の違い

「十五夜」とよく一緒に使われる言葉に 「中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)」 があります。

どちらも似た意味で使われますが、実は少し違いがあります。

- 十五夜

旧暦8月15日の夜を指します。その日の月が満月でなくても「十五夜」と呼びます。 - 中秋の名月

秋の真ん中にあたる旧暦8月15日の月のこと。

こちらも「その年の最も美しい月」とされます。

👉 つまり 「十五夜」と「中秋の名月」はほぼ同じ日 を指しますが、

- 「十五夜」=日付の呼び方

- 「中秋の名月」=その日に見える月を美称した呼び方と整理すると分かりやすいです。

また、毎年「十五夜の日の月が必ず満月」とは限りません。

例えば、2025年の十五夜(10月6日)は満月の前日で、実際の満月は10月7日です。

十三夜、十日夜(とおかんや)

十五夜だけでなく、1ヶ月後の「十三夜」、2ヶ月後の「十日夜」の3回、お月見すると縁起が良いと言われています

「十三夜(じゅうさんや)」は「後の月」とも呼ばれ、旧暦9月13日の夜を指し、十三夜のお月見をする風習があります。

十五夜に次いで美しい月とされ、栗や豆が収穫できる時期であるため「栗名月」「豆名月」とも呼ばれます

現在の太陽暦にあてはめると毎年日付が変わり、2025年の十三夜は、11月2日(日)になります。

旧暦10月10日の「十日夜」は、東日本を中心に行われていた収穫祭で、田の神が山へ帰るのを送るとともに、翌年の豊穣を祈る行事です。

「十日夜」は、「十五夜」、「十三夜」と並ぶ秋のお月見の一つとされ、この3つを合わせて「三月見」と呼びます。

「亥の子祭り」は、主に西日本で行われる豊作を感謝し、無病息災や子孫繁栄を願うお祭りです。

月齢

月の満ち欠けは、新月から始まって、上弦、満月、下弦、そしてまた新月と、29.5日ごとにくり返されます。

月の満ち欠けを、29.5日の日付けで表わしたものを「月齢(げつれい)」という。

満月(まんげつ):月齢は15。月は夕方にのぼってきて、朝にしずむ。

月の神様?

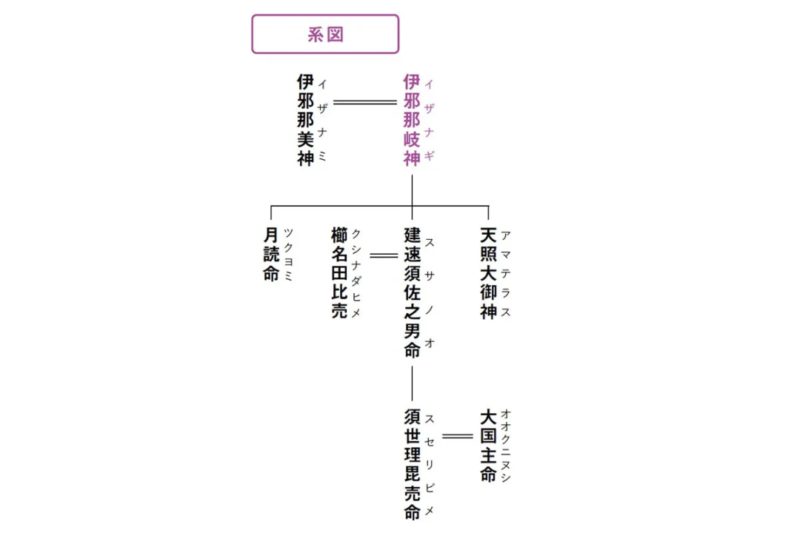

月の神様は誰?と聞かれて即答できる人はあまりいないでしょう。

まだ日本という国がなかった頃、国生みの神「イザナギ」と「イザナミ」によって多くの神々が誕生しました。

アマテラス

八百万の神々で最高位に位置しているのがアマテラス。

天皇の祖神であり、日本で最も重要な神様のひとつ。

ツクヨミまたはツキヨミ

月を司る、または夜を統べる神として崇められているのが、「月読命(つくよみのみこと)」。

天照大御神(天照大神・あまてらす)の弟神。

お月見まとめ

お月見(十五夜)を紹介しました。

十五夜は、月に感謝し、収穫を祝う日本の伝統行事。

「十五夜」は日付を、「中秋の名月」はその日の月を指す言葉で、どちらも秋を代表する風習として親しまれています。

現代では難しく考えず、ススキやお団子を用意して、家族や友人と月を眺めるだけでも十分です。

2025年の「十五夜」は、10月6日。

ぜひお団子やススキを用意して、夜空に浮かぶ美しい中秋の名月を楽しんでみてください。

・ブロガー:2021年9月ブログ開設

・趣味:旅行(国内・海外)、食べ歩き、写真撮影

コメント