更新日:2025/07/09

毎年7月7日に訪れる「七夕(たなばた)」。

夜空を見上げて、織姫と彦星の再会に思いをはせたり、短冊に願いごとを書いたり…という方も多いのではないでしょうか?

でも実は「七夕」の本当の意味や飾りに込められた願いについて、よく知らないという方も多いはず。

今回は、七夕の由来や意味、七夕飾りの種類とそれぞれに込められた意味をわかりやすくご紹介します。

七夕の由来は?

中国の「乞巧奠(きっこうでん)」と日本古来の「棚機津女(たなばたつめ)」伝承が合わさって今の形になったみたい。

七夕の由来と意味

七夕の由来は、中国の伝説「織姫と彦星の物語」にさかのぼります。

天帝の娘で機織りの名人だった織姫(こと座のベガ)と牛飼いの彦星(わし座のアルタイル)は、天の川を挟んで愛し合う夫婦でしたが、仲が良すぎて仕事を怠けたため、天帝により天の川の対岸に引き離されてしまいました。

ただし、年に一度だけ、7月7日の夜に再会することが許された——というロマンチックな物語です。

乞巧奠(きっこうでん)

この日、中国では、織姫にあやかって機織り(はたおり)や裁縫が上達するようにとお祈りをする『乞巧奠(きっこうでん)』と呼ばれる行事が催されていました。

庭先の祭壇に針などをそなえて、星に祈りを捧げます。

この話が奈良時代の日本に伝わり、宮中行事として取り入られました。

やがてはた織りだけでなく芸事や書道などの上達も願うようになりました。

江戸時代から武家や庶民にも広まり、日本古来の「棚機津女(たなばたつめ)」伝承や農耕儀礼と結びついて、今の「七夕(たなばた)」へと変化してきました。

棚機津女(たなばたつめ)

「棚機(たなばた)」とは棚(横板)の付いた織機。

「棚機津女(たなばたつめ)」は、「棚機(たなばた)」を扱う乙女(巫女)。

現代では「願いごとを短冊に書いて笹に飾る日」として親しまれていますが、もともとは裁縫や書道などの上達を願う行事だったのです。

七夕飾りの種類と意味

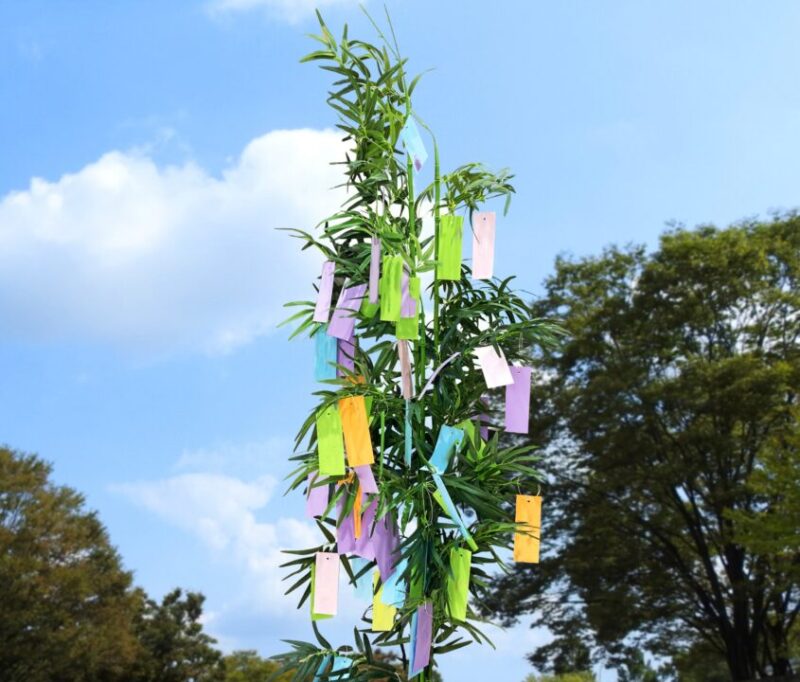

七夕には、笹にさまざまな飾りを吊るしますが、ひとつひとつの飾りにも、実は意味があります。

代表的な七夕飾りをご紹介します。

1. 短冊(たんざく)

願いごとを書く細長い紙。

もともとは書道の上達を祈るものでしたが、今では「○○になりたい」など自由な願いを書くのが一般的です。

七夕飾りの短冊が5色なのは、中国の五行説が影響しています。

色の意味(五色):

青(木):徳を積む

赤(火):礼を尽くす

黄(土):信を守る

白(金):義を重んじる

黒/紫(水):智を磨く

2. 折り鶴

長寿の象徴とされ、「家族みんなが元気で長生きできますように」という願いが込められています。

3. 網飾り(あみかざり)

漁業の網を表し、「豊漁」や「食べ物に困らないように」という意味があります。

また、網が魚をすくって引き寄せることから「幸せを引き寄せる」といった意味もあるようです。

転じて「幸運を逃さずキャッチする」とも。

4. 巾着(きんちゃく)

金運アップ・商売繁盛を願う飾り。

財布を模しており、「お金に困らないように」という願いが込められています。

5. 吹き流し

織姫が使っていた糸を表現しており、技芸の上達を祈願します。

とくに、裁縫や書道、芸術の分野に関係のある願いに使われます。

6.くずかご

七夕飾りを作り終えた後に出る紙くずを入れる飾りです。

ものを粗末にしないで役立てる倹約の気持ちや、清潔さを育てる意味を持ちます。

7.紙衣(かみごろも/かみこ)

折り紙で作った人形や着物が紙衣です。

機織津女が織った着物を模していて、裁縫の上達などを願います。

また、病気や災いが起こらないようにという厄除けの意味や、子どもの健やかな成長を願い身代わりとして流す形代(かたしろ)の意味合いもあるとされています。

笹に飾る理由は?

なぜ七夕飾りは「笹」に吊るすのでしょうか?

笹は生命力が強く、邪気を払う力があると考えられてきました。

風に揺れる葉音が神様を呼ぶとも言われ、神聖な植物として信仰されてきたのです。

願いごとを空へ届けるには、天に近い笹がぴったりだったのでしょう。

七夕飾りは、古くは高くに掲げるほど星に願いが届きやすいと考えられていました。

七夕そうめん

七夕は、索餅(さくべい)と素麺(そうめん)が行事食です。

中国では、無病息災を祈願して7月7日に索餅を食べる習慣があり、それが日本にも伝わりました。

中国で「索」とは太い縄を意味し、「餅」とは小麦粉と米粉を混ぜ合わせたもの。

ですから「索餅」とは小麦粉と米粉を練り合わせ縄状に伸ばしたもの、という意味で、中国由来のお菓子です。

今も長崎県に伝えられている郷土菓子「麻花兒(マファール)」と類似するものだったと思われます。

※こんなお菓子で「よりより」とも呼ばれています⇩

やがて、時代とともに索餅は同じ小麦粉から作られる素麺へと変化し、現在も風習として残っています。

また、健康祈願や無病息災だけでなく、「天の川に見立てた」「織姫にあやかり、素麺を糸に見立てた」など、素麺を食べるようになった由来はいくつか説があります。

夏の暑さで食欲が落ちる時期に、食べやすいそうめんは理にかなった行事食ですね。

※暑い夏にソーメンを食べるなら⇩

おまけその1

令和七年七月七日七夕

『七』の読み方が全部違う。

令和七年(れいわ ななねん)七月(しちがつ)七日(なのか)七夕(たなばた)

すごいw

おまけその2

国立天文台などでは、旧暦の7月7日に当たる日を「伝統的七夕」と呼んでいて、2025年は8月29日(金)です。

| 伝統的七夕の日 | |

| 2025年 | 8月29日 |

|---|---|

| 2026年 | 8月19日 |

| 2027年 | 8月08日 |

| 2028年 | 8月26日 |

| 2029年 | 8月16日 |

| 2030年 | 8月05日 |

伝統的七夕の日は梅雨明け後で晴天率が高く、月は夜半前には沈み、その後は天の川がくっきりと見える観察条件となります。

伝統的七夕の日は明かりを消して星空に目を向けてみましょう。

七夕まとめ

毎年7月7日行われる「七夕」をご紹介しました。

短冊に願いを書くとき、「なんとなく毎年やっている」という人も多いかもしれません。

でも、飾り一つひとつに意味があることを知ると、七夕がもっと楽しく、意味深い行事に感じられます。

今年の七夕は、ただ願いごとを書くのではなく、飾りの意味も意識しながら、心をこめて七夕飾りを作ってみてはいかがでしょうか?

・ブロガー:2021年9月ブログ開設

・趣味:旅行(国内・海外)、食べ歩き、写真撮影

コメント