更新日:2026/01/10

あなたは今「幸せ」ですか?

「はい」と即答出来れば、この記事は読む必要がないのでスキップしてください(笑)

あなたは「お金」好きですか。

「お金がなくても幸せ」という人もいるかも知れませんが、お金はないよりあったほうが良いですよね。

お金がなく衣食住もままならなければ、幸せを実感するのは難しい。

今日の昼食を食べるお金もないのに幸せを感じられる人はまずいないでしょう。

お金があればあれも買えるしこれも買える。

自分の欲しいものを買えて、贅沢な暮らしができるなら誰もが幸せを実感できるはず。

ただ、お金の量に比例して幸せになるかといえば、そうでもない。

年収1億円の人が、年収1000万円の人よりも10倍幸せなのかはわからない。

無限の富をもてば無限の幸せが手に入るとは誰も思わないでしょう。

ただ、年収1億円の人の方が間違いなく「人生の選択肢」が多い。

少なくともお金があればいろいろな選択肢が増え、心配事や悩みを減らすことができる。

誰だって幸せになりたい。

わざわざ好き好んで不幸になりたい人なんかいない。

では、どれくらいお金があったら人は幸せになれるのか。

2,000万円?5,000万円?1億円?

「お金と幸せの関係」「幸せになるために必要な要素」についていろいろ考察してみました。

この記事があなたの「幸せ」を考える手助けになれば幸いです。

※長文なので時間のあるときにぜひお読みください。

1億円貯めたら幸せになれるかしら?

その人次第かな。

幸せの定義

まずは「幸せとは何か」を定義しましょう。

いろんな考え方があるし人それぞれだが、仮に幸せとは「その人にとって望ましい状態で不満がないこと」と定義する。

英語だと、身体的、精神的、社会的、経済的に健康で満たされた状態を指す「Well-being」に近い。

Happiness(ハピネス)は「感情的で一瞬しか続かない短い幸せ」を指し、well-beingは「持続する幸せ」を指す。

「well-being(ウェルビーイング)」とは、「身体的・精神的・社会的に良好な状態」のことを指す言葉で、1946年に世界保健機関(WHO)が設立された際に「健康」を定義づける言葉として使われたのが始まりです。

限界効用の逓減(ていげん)

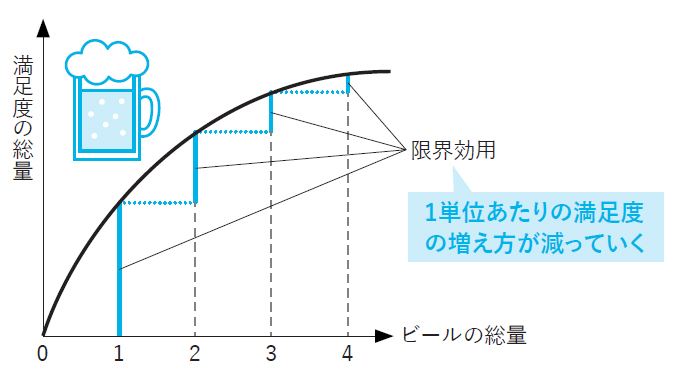

「限界効用逓減の法則」によって、お金が増えても満足度はそれほど上がらない。

限界効用とは「モノやサービスが1単位増えたときに得られる効用」を意味する。

これが逓減することで、お金の保有量が増加するにつれてその効用は徐々に減っていく。

わかりやすく言うと人間は「良いことも悪いこともすぐに慣れてしまう」。

ビールは最初のビール1杯(1単位)目がものすごく美味しくて、2杯目、3杯目とジョッキをお代わりするにつれて美味しさが減っていき、最後は惰性で何となく飲む。

貯蓄が10万円だった人がいきなり100万円を手にすれば、大きな幸せを感じるはず。

ところが、1億円を持っている人の資産が1億100万円になってもおそらく気づきもしない。

どんなことも、最初は大きなインパクトがあって幸福度が上がるが、何度も繰り返していくうちに慣れてしまい、幸せを感じる度合いも少なくなってしまう。

なぜ、幸せや満足度が減ってしまうのか。

それは結局、生物の目的が「生き残って子孫を残すこと」だから。

人は満足しているときそれ以上頑張ろうとはしない。

最初のひと口の美味しさがずっと続くなら、人はずっと食べ続けてしまう。

食べてばっかりだと子孫を残すこともできない。

だから「ヒトの進化」は、一瞬の満足は与えてもずっと満足しないように私たちを仕向けた。

常に頑張って自分の遺伝子を最大限後世に残すような行動を強いる。

ヒトの脳は内臓のなかでもっとも大きなエネルギーを消費する器官で、人体の基礎的な消費カロリーの20~25%を占めている。

子孫を残すためには成熟、つまり自らが成長するためのエネルギーが必要。

そのためヒトはできるだけ「省エネ」するように進化してきた。

頭を悩ませると脳のエネルギーを使うので、不快に感じ幸福度が下がる。

逆に面倒なことを考えなくても済めば、エネルギーは使わず幸福度は上がる。

お金に余裕があるほうが幸せなのは、貧しいと様々な場面で考えないといけないから。

財布に1,000円しかないときにスーパーマーケットへ買い物に行けば、予算内で何を買うのかいろいろ考えないといけない。

財布に3万円入っていれば、値札も見ずに欲しいものをカゴに入れて、さっさと精算して店を出ればいい。

現金が足りなければクレジットカードで支払をすませるだけ。

お金があれば頭を悩ませる必要がないので、その分だけ確実に幸福度が上がる。

またお金があれば将来の不安も解消する。

銀行の残高が500万円、1,000万あれば、家賃やローンの支払い、子どもの給食費、習い事のお金などを心配する必要もない。

不安も脳のエネルギーを消費するので、お金があれば不安も減り、脳の消費エネルギーを減らすことで幸福度は上がる。

年収・資産と幸福度の関係

実際のところ、幸せの感じ方は人それぞれ。

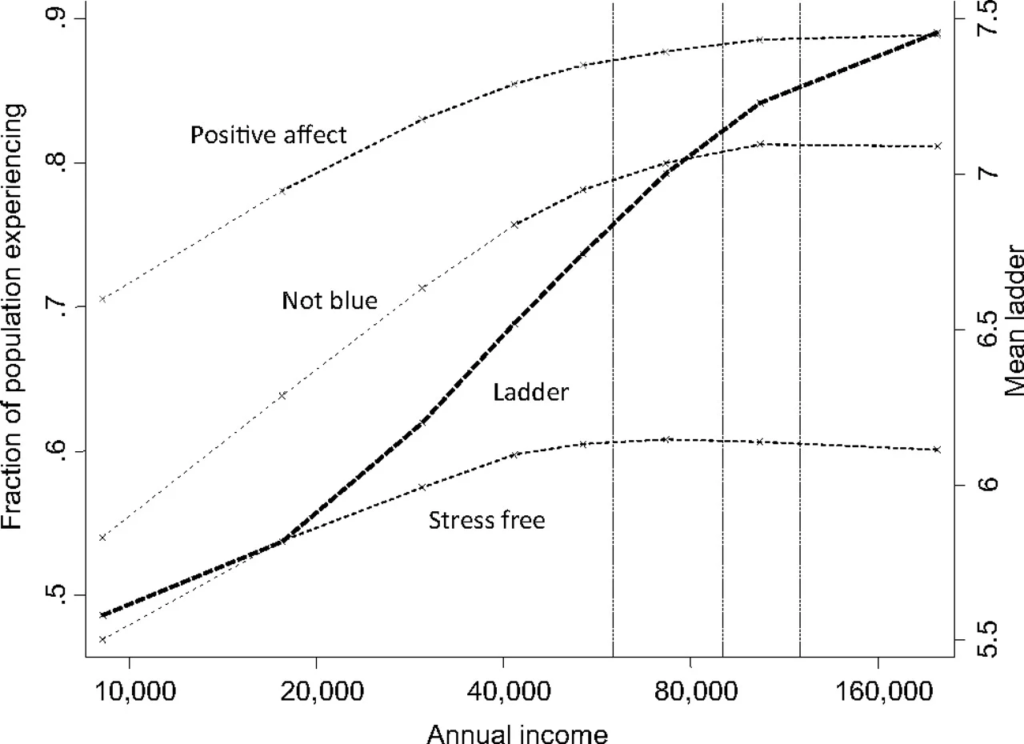

2010年に公表されたプリンストン大学のダニエル・カーネマン名誉教授とアンガス・ディートン教授の2人が発表した論文がけっこう興味深い。

アメリカの研究では年収7万5000ドル(当時の円換算で約1,000万円)、日本の大学の調査では年収ベースで800万円を超えると幸福度は大して上がらなくなり横ばいになる。

これは1人あたりの金額なので、子どもがいる夫婦なら世帯年収で1,500万円程度。

(1)年収800万円(世帯年収1500万円)までは、 収入が増えるほど幸福度は増す。

(2)金融資産1億円までは、資産の額が増えるほど幸福度は増す。

(3)収入と資産が一定額を超えると幸福度は変わらなくなる。

この数字はあくまでも平均値で、もっと多くの収入を望む人もいればそんなにいらないという人もいるでしょう。

これくらいの収入があれば、世間一般で「幸せ」と言われていることはおおよそ可能になる。

外食や家族で旅行もできるし、子供に習い事をさせてあげられる。

お中元やお歳暮、大切な人に贈り物をすることができるし、ローンを組めば家も建てられるはず。

これ以上のレベルになると、例えばタワーマンションの最上階に住んだり、ミシュランの星付きレストランで外食しても幸福度はたいして上がらないでしょう。

収入だけでなく資産の限界効用も逓減する。

日本では、持ち家とは別に1億円の金融資産があると、それ以上貯蓄が増えても幸福度は上がらないとされる。

これはおそらく「1億円」が老後の不安から解放される基準になっているから。

超高齢社会に暮らす日本人にとって最大の不安は、お金と健康。

年金だけで暮らしていける人はおそらくごく少数であり、80代や90代で“貯金”が先に尽きて生活できなくなるかもしれないという不安を抱えている。

日本人が一生のうちにがんと診断される確率は2人に1人。

日本人ががんで死亡する確率は、男性で4人に1人、女性では6人に1人。

かつて金融庁の報告書では、持ち家でも年金だけだと老後に2,000万円不足するとされた。

仮に1億円相当の金融資産があれば、今後日本経済になにが起きても自分と家族の最低限の生活は維持できると思えるはず。

だからこそ、いったん1億円という「安心の基準」をクリアすると、それ以上資産が増えても幸福度が劇的に上がるようなことはないのかも知れない。

金持ちになるほど幸福度が上がる

2023年、カーネマン名誉教授は、ペンシルバニア大学ウォートンスクールののマシュー・キリングスワース上級研究員とバーバラ・メラーズ教授と新たな研究を発表した。

その結論は「年収が7.5万ドル以上になっても、幸福度は伸び続ける」というもの。

今回の研究では「幸福度の低いグループ」と「幸福度の高いグループ」に分けて分析した。

すると、幸福度の低いグループでは年収と幸福度がある一定で頭打ちになった一方、幸福度が高いグループでは、年収の増加とともに幸福度の上昇傾向がさらに強まるという結果が出た。

具体的には、年収が10万ドル(約1500万円)以上になると幸福度の伸びが加速する。

長らく年収が800万円以上になっても幸福度は変わらないから、それほど頑張らなくていい・・・なんて言われてきたのに、年収が上がれば上がるほど幸福度も上がるというデータが発表された。

資本主義社会においては、やはりお金が物を言う。

※「Kindle Unlimited」はAmazonの電子書籍読み放題サービスです。

30日間無料で人気のマンガ、雑誌も読み放題

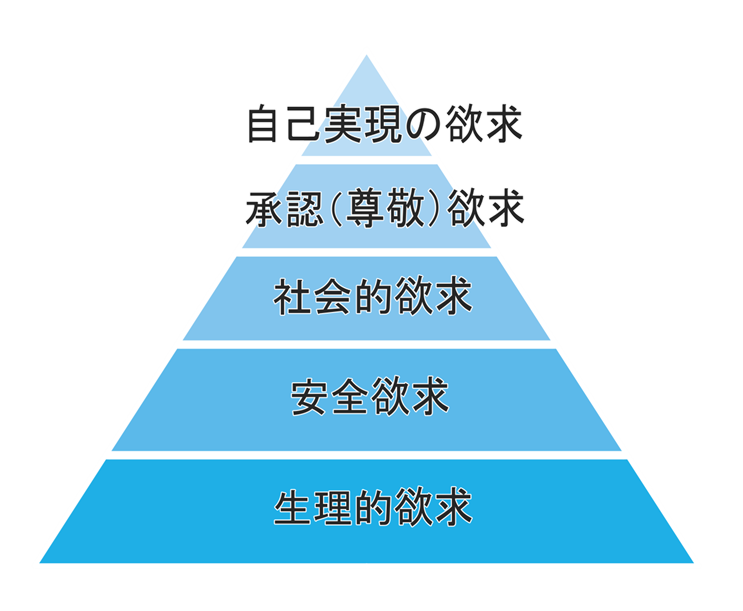

マズローの法則(5段階の欲求)とは?

私たち人の心の中には実に様々な欲求がある。

どんな人でも「~がしたい」「~がほしい」という欲求があるはず。

この欲求をピラミッド型に5つの段階に分類したのが、エイブラハム・マズロー。

「欲求5段階説」とか「マズローの法則」とか呼ばれている。

生理的欲求が満たされれば安全欲求を満たしたくなる、安全欲求が満たされれば社会的欲求を満たしたくなるというように、ピラミッドの上に登っていくようなイメージで段階的に人の欲求が生まれまるという説。

もちろん仮説に過ぎないが、考え方としては理解しやすい。

こう言う欲求があるからこそ、人は衣食住が満たされただけでは幸せを感じられない不思議な生き物。

お金があれば幸せか

人類が誕生したのは、およそ500万年前のアフリカ。

日本に人類の遺跡が登場するのは、約3万8000年前。

日本で中国の「開元通宝」をモデルとして「富本銭(ふほんせん)」が初めて造られたのは、飛鳥自体の683年。

世界的に見ても、お金の歴史はたかだか2000~3000年しかない。

私たちが貨幣を使っている期間は、長い人類の歴史から見れば一瞬であり、そもそも「お金があれば幸せになれる」ように脳は設計されていない。

厳しい自然界を生き抜くため、ヒトは生存戦略として「集団を作った」。

危険だらけの世界で生き延びるためには「他の人と連帯すること」が必要だった。

ヒトは社会的集団を作り仲間と協力することで生き延び、遺伝子を子孫に残すことができた。

共同体のなかで評価されれば幸福度が上がり、無視されれば殴られたり蹴られたりするのと同じような痛みを感じる。

これが脳の基本設計。

だったらどうすれば幸せになれるかというと、それは「他者からの評判を得ること」しかない。

「承認欲求」とは他者から認められたい、自尊心を満足させたいという欲求。

承認欲求を満たすために、インスタやX(旧ツイッター)のフォロワー数や「いいね」の数は「多ければ多いほど良い」と皆が思っている。

自尊心が傷つくからこそ人の言葉は凶器となりうる。

幸せになるには他者から評価されることが大事だとすれば、自分が好きなことや得意なことにエネルギーを費やすことがもっとも効果的なはず。

男性に多いのは、ひたすら仕事(働くこと)に時間を投入し、会社や社会からの評価を求めるパターン。

昇給や昇進することに喜びを見出し、家庭を顧みない。

一方で女性に多いのが「子どもがすべて」となり、子どもを良い学校に入れるべくお受験に夢中になったり、自分の夢を子どもに託すパターン。

とはいえ、「自分は何で評価されたら幸せを感じるのか」「そのために自分はどうすれば良いのか」をわかっている人は少ない。

それを見つけるためには、どうすればいいのか。

脳科学からみた幸せ(神経伝達物質)

そもそも「幸せ」という気持ちは、「嬉しい」「悲しい」などと同じく人間の感情の一つ。

生き延びて子どもをつくるのに有利だったからこそ、さまざまな感情を持つように進化した。

人間の脳には、心や身体を正常に保つために100種類以上の脳内ホルモンが分泌されている。

これらのホルモンの中で、喜びや楽しみ、やる気と言った幸福感を与える物質が「幸せホルモン」と呼ばれている。

「幸せホルモン」と呼ばれる代表的な物質は「セロトニン」「オキシトシン」「ドーパミン」の3種類。

セロトニン

セロトニンは脳内で働く神経伝達物質のひとつで、感情のコントロール、神経の安定に深く関わっている。

朝目覚めてセロトニンが分泌されると、交感神経が優位に切り替わって、血圧や代謝が上がるなど身体が活動に適した状態になる。

しかしセロトニンが分泌されなければ、身体がいつまでもだるい状態が続くので、頭がボーッとしている人は、セロトニンが不足している可能性がある。

また大脳の内側に大脳辺縁系という、意欲や心のバランスに関わる領域があって、そこにセロトニンが分泌されるとポジティブな気持ちがわき起こり、逆に分泌されない場合はネガティブな感情になる。

分泌が不足すると、うつ状態になってしまう。

セロトニンには痛みの感覚を抑制する働きがあるので、欠乏すると些細なことで痛みを感じやすくなったりもする。

セロトニンを分泌させるには、まず「朝の散歩」が有効。

朝15~30分散歩をするだけで、太陽の光が網膜を刺激してセロトニンの生成を活性化。

また、座禅や瞑想などでのマインドフルネス、腹式呼吸でもセロトニンは得られるし、「笑顔」によっても、セロトニンが分泌される。

セロトニンの分泌に「睡眠」は必須で、睡眠不足や夜ふかしは悪影響を及ぼす。

セロトニンは、もっともかけがえのない幸福感のベースとなる。

オキシトシン

2つ目が安らぎを与える幸せホルモン「オキシトシン」。

配偶者や子ども、恋人、友人などの安定した人間関係があなたを幸せにする。

もともとオキシトシンは「出産・育児の際に分泌されるホルモン」として知られていた。

オキシトシンはストレスを低下させ、細胞の修復などを促進する効果もあり、あなたの心と体を癒やしてくれる。

オキシトシンの分泌が多い人は、心臓血管系の病気にかかるリスクが低いともいわれている。

スキンシップ、特に性行為は最もオキシトシンが分泌されるといわれるが、20秒以上のハグでも十分にオキシトシンが分泌される。

スキンシップだけでなく、恋人、友人との会話、コミュニケーションでオキシトシンは分泌される。

また、子どもを抱っこすると、抱っこしている親と子どもの双方にオキシトシンが分泌される。

オキシトシンは「思いやりホルモン」とも呼ばれ、相手を思いやって何かを分け与えたり助けたりすることでも、オキシトシンが分泌される。

人にプレゼントしたり、親切にしたり、逆に親切にされたときも、助け合ったりすると体内のオキシトシン量は増加する。

例えばマッサージは受けている側よりも、施術している側の方が多くのオキシトシンが分泌されるそう。

「ボランティア活動をする人は、しない人と比べて5年以上長生きする」という研究結果もある。

その理由こそが、オキシトシンと関係している。

幸福感が足りないと感じたら、人にやさしくすることで良い効果が期待できるということでしょうか。

仕事などで多少のストレスがあっても、「安定した人間関係」があれば、メンタル的に支えられるのです。

・夫婦や親子の会話を大切にする。

・コミュニケーションを増やす。

・一緒にすごす時間を増やす。

・親しい友達とリラックスした時間を持つ。

恋人や友達がいない場合は、犬や猫などのペットでもOK。

ペットと戯れていると、飼い主はもちろんのこと、ペットにもオキシトシンが分泌される。

こんな当たり前のことが、幸福においては非常に重要な要素となる。

見方を変えれば、人やペットとのつながりが大事。

ドーパミン

ドーパミンの分泌が活性化されると、学習能力や仕事能率のアップが期待できる。

ほかにも、達成感、快感、喜び、感動などももたらす。

ドーパミンが不足すると「やる気が起きない」「記憶力や作業能率の低下」「無関心・無感動」などを引き起こし、幸福感の低下につながるとされる。

ただ、「もっと、もっと」と上を目指し続けると、いつまで経っても不安な状態から逃れられない。

仕事で「社会的成功」を手に入れることができたとしても、自分の健康や家庭が崩壊しては元も子もない。

日々の安定した精神状態(セロトニン的幸福)と、安定した人間関係(オキシトシン的幸福)の2つが手に入れば、別に社会的に成功しなくても幸せに生きていくことができるはず。

日々の生活に幸せを見出し、さらに社会的成功が得られれば「最高に幸福な状態」を手に入れる事が出来る。

そして成功すれば終わりではなく、さらに上を目指していく。

今まで出来なかったことに挑戦してそれを乗り越えた時に、人は自分の成長を感じ、幸せ(充実感)を感じる。

例えば、メジャーリーグの大谷翔平選手。

大谷翔平選手とロサンゼルス・ドジャースの契約総額は、10年で7億ドル(約1015億円)。

おそらく彼は野球をやりたいからやっている。

大金を稼ぐために野球を続けている訳ではなく、自ら挑戦を求めてやり続けた結果、大金を手にしただけのはず。

幸福学研究の第一人者前野隆司教授の考え方

<プロフィール> 前野隆司氏(まえの・たかし)

1962年、山口生まれ。広島育ち。84年東工大卒。86年東工大修士課程修了。

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授。

同大学ウェルビーイングリサーチセンター長。博士(工学)。

キヤノンなどを経て現職。

2024年4月から武蔵野大学ウェルビーイング学部長兼任。

前野隆司教授は、人間はどんなときに幸せを感じるのかを研究し、因子分析によって4つの「幸せ因子」に整理しました。

1.「やってみよう」因子(自己実現と成長)

夢や目標を見つけ、それに向かって努力したり、成長したりしていくとき、幸福度は増します。

逆に、「やらされている感」を持っている人や、やりたくない、やる気がないのに行動している人は幸福度が低いです。

2.「ありがとう」因子(つながりと感謝)

周囲にいるさまざまな人とのつながりを大切にする人、感謝の気持ちを持っている人や、思いやりがあり、親切な人は幸せです。

逆に、孤独感や孤立は幸福度を下げます。

3.「なんとかなる」因子(前向きと楽観)

どんなことも楽観的に捉えることができ、常にチャレンジ精神をもって取り組んでいる人は幸せです。

4.「ありのままに」因子(独立と自分らしさ)

他人と比較することなく、自分らしく生きている人は幸福度が高く、人と自分を比べ過ぎる人は幸福度が低い傾向があります。

この4つの因子がバランスよく満たされれば人は幸せになれる。

つまり、「夢や目標を持ち、人とのつながりを大切にしていて、思いやりがあって、ポジティブで、自分らしく生きている人が幸せ」ということになります。

引用:ウェルビーイングとは?研究者・前野隆司教授に聞く幸せな生き方 | 日本財団ジャーナル (nippon-foundation.or.jp)

幸せな人生に必要な三要素

幸せな人生に必要なものは人それぞれですが、私が考える要素は次の3つ。

お金(経済的安定)

必要最低限の生活ができる経済的な安定は、安心感や自由をもたらす。

金持ちになるほど幸福度が上がるというデータが示す通り、資本主義社会においてはお金が多いほど選択肢がある。

さらに、十分なお金があれば、面倒なことや嫌なことに「NO」と言うことができる。

所得が低いと仕事がどれだけ嫌で、目の前の上司がどれだけ嫌な奴でも渋々でも仕事を続けるしか選択肢がない。

企業の不正が無くならない理由の一つは、会社の決定や暗黙の圧力に従って行動せざるを得ず、NOと言える(会社を辞める)選択肢がないことだろう。

これは不幸に他ならない。

自分の人生を自分で選び取る自由、良心に従ってNOと言える自由を求めましょう。

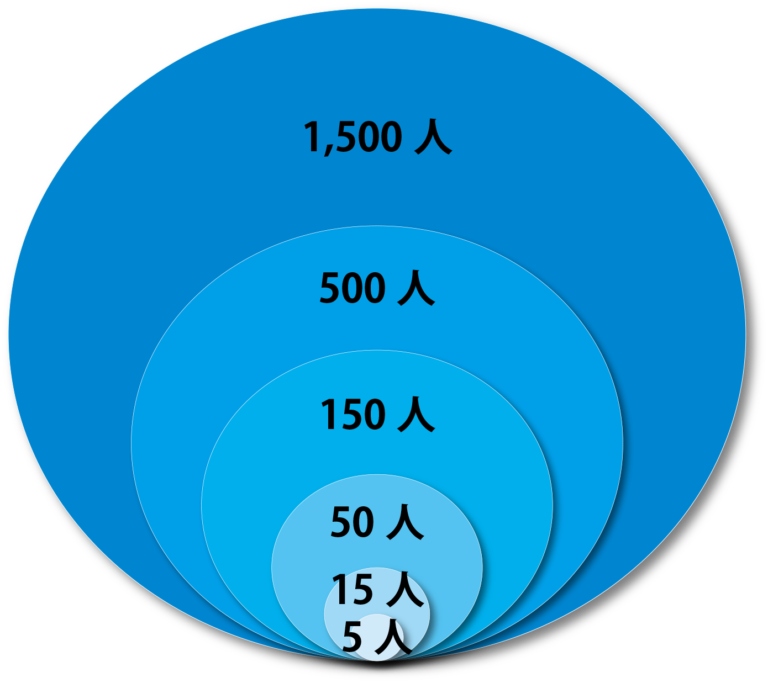

人とのつながり(家族・友人・知人)

5~9人=「社会集団(クリーク)」…最も親しい友人やパートナーの数

12~15人=「シンパシー・グループ」…ほぼどのような状況下でも心から信頼できる人の数

30~50人=「一団(バンド)」…危険な国を安全に往来できる小さな団体

150人=「フレンドシップ・グループ」…共同体の中で一緒に暮らすのに最適な人数

500人=「部族・種族(トライブ)」…出会うと会釈する程度の顔見知りの人数

1,500人=「共同体(コミュニティ)」…人間の長期記憶の情報数の限界、頭の中で名前と顔が一致する人数

ダンバー数とは、1990年代にイギリスの人類学者ロビン・ダンバーが提唱した理論で、人がスムーズかつ安定的に関係を維持することができる人数を指す。

ダンバー氏によると、この数は霊長類の脳の大きさと関係があり、人間の限度は150人程度とされている。

もちろんダンバー数を否定する研究もあり、人間ひとりが関係を築ける人数は2~520人と、かなり幅がある。

ダンバー数のほかにも、人間関係の量に関する理論には「5-15-50-150-500の法則」がある。

これは、自分に最も近い存在で精神的な支えになってくれる家族や親友の存在が5人、家族ではないけれど相手が亡くなったら大きな悲しみを感じる存在が15人、さらに頻繁にコミュニケーションを取る相手が50人、というように人間関係を捉えている。

元々人は社会的集団を作り仲間と協力することで生き延びてきた。

そのため、家族や友人、仕事仲間との深いつながりは、心の安定や幸福感に大きく影響する。

嫌な奴とは付き合う必要もないが、大事な人とは良好な人間関係を築きましょう。

健康(体力・認知力)

心身ともに健康であることは、幸せを感じる土台となります。

高齢になれば身体的な能力は大きく低下していきます。

まだ身体が動くうちにお金や時間を使いましょう。

バランスの取れた食事、適度な運動、十分な休息や睡眠を心掛け、活動能力を維持すれば、人生を長く楽しむことができます。

※咳が1か月続くだけでけっこうキツいですから。

人は幸せになれるのかまとめ

お金と幸せの関係について考察してみました。

日本人はお金を持つことにネガティブな傾向があるが、お金があればストレスが減り幸福度が上がることは実感として感じることだし、お金があれば幸せになれると考える人は多い。

かつて日本は「一億総中流」と言われた時代があった。

しかし令和の今日、賃金以上に物価が上昇し庶民の生活は圧迫されている。

お土産代として、ぽんと150万出せる人が果たしてどれくらいいるのだろうか。

年収1500万円以上のお金持ちは、資産運用してますますお金持ちになる。

結果、幸福度も増大していく。

逆に「そこそこの生活ができればいい」と思っている人は、日々の生活すらもままならないようになる。

少子高齢化が進む日本でも、今後格差社会がますます加速していくだろう。

何に幸せを求めるかは人それぞれだし、誰かが自分を幸せにしてくれるはずもない。

自分にとっての「幸せ」を定義づけないと具体的にイメージ出来ないし、幸せになるために何をすれば良いのかすら分からない。

自分を幸せにできるのは自分だけ。

まず自分にとって「幸せ」とは何か、その幸せを実現するためにはどうすれば良いかを考えましょう。

家庭や学校、職場など、身近な空間で自分が大切にするものは何なのかを考えてみると良いのではないでしょうか。

そして「足るを知る」ことこそが幸福度のアップにつながる。

コメント