更新日:2025/03/22

ここしばらく寒の戻りですね。

「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があるように、「春のお彼岸」とは春分の日を含む7日間のことです。

日本独自のしきたりで、春、秋と年に2回あります。

2025年の春のお彼岸は3月17日(月)〜23日(日)まで。

今回は、お彼岸の由来やお彼岸でお供えするもの、春分の日の決め方などについて紹介します。

今日ある自分を育んでくれた数多くのご先祖様や亡くなられた大切な方を偲び、お彼岸はぜひお墓参りへ。

春のお彼岸はいつ?

3月17日(月)〜23日(日)。

ぼたもちをお供えしよう。

2025年の春のお彼岸はいつ?

| 彼岸入り | 中日(祝日) | 彼岸明け | |

|---|---|---|---|

| 2025年【春】 | 3月17日(月) | 3月20日(木) | 3月23日(日) |

| 2025年【秋】 | 9月20日(土) | 9月23日(火) | 9月26日(金) |

お彼岸は、毎年「春分の日」を中日として、その前後3日間、計7日間に設定されます。

2025年(令和7年)の春分の日は3月20日(木)のため、春のお彼岸は、3月17日(月)から3月23日(日)までの7日間です。

また、お彼岸初日を「彼岸入り」、お彼岸最終日を「彼岸明け」といい、2025年においては3月17日と3月23日がそれらにあたります。

秋のお彼岸についても同様で、秋分の日を中日とした7日間に設定され、2025年は秋分の日が9月23日(火)なので、「秋のお彼岸」は9月20日(土)から9月26日(金)となります。

そもそもお彼岸とは?

ここで「お彼岸」の由来についても確認しておきましょう。

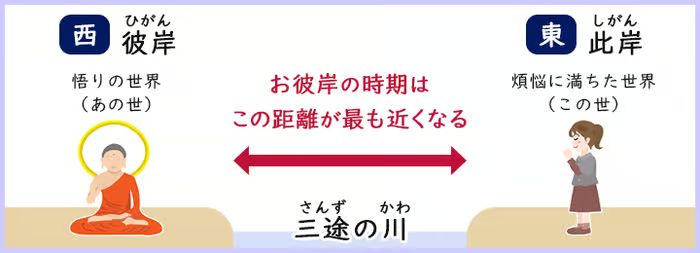

そもそも「彼岸」という言葉の語源は、インドのサンスクリット語の『Pāramitā パーラミター)』で、日本では音写語で「波羅蜜多(はらみた)」と表記されます。

仏教用語で「向こう岸」を意味し、煩悩を脱して涅槃の境地に達することを指します。

一方、生死に苦しむこの世(現世)を「此岸(しがん)」といいます。

仏教の教えでは、西方に極楽浄土のある「彼岸」、「此岸」は東にあると言われます。

太陽が真東から昇り、真西に沈む春分の日は、あの世とこの世との距離が最も近くなる日と考えられています。

この期間に行う仏事を「彼岸会(ひがんえ)」と呼びます。

期間中、お墓参りやお供えものをして先祖の冥福を祈ったり、感謝を伝えたりするようになったとされています。

但し、仏教発祥の地インドにも、日本に仏教を伝播した中国にもない、日本独自のしきたりです。

お彼岸何をする?

春のお彼岸では、お墓参りを通じてご先祖へご挨拶し、供養します。

「此岸(しがん)」から「彼岸」へ思いを馳せ、彼岸へ渡ったご先祖の霊の安らかならんことをお祈りするのみならず、日頃見失いがちな、自分自身の立つ此岸をはっきりと見つめ直す機会でもあります。

また、ご供養だけでなく仏教の教えに従って精進(修行)すべき時期ともされています。

悟りへの「修行」は「六波羅蜜(ろくはらみつ)」とも呼ばれ、お彼岸期間中はこれを実践して、徳を積むことが大事とされています。

●布施(ふせ)…親切 おしみなく施すこと

知識や教えを伝えること、温かい言葉をかけること、恐怖心をとりのぞいてあげること、体をつかって手伝うこと、善い行いをほめること、場所や機会を提供すること。

●持戒(じかい)…慎み 約束、決まり事を守ること

自分勝手な行動を慎み、ルールを守って助け合うこと。

| 五戒律 | |

| 不殺生戒(ふせっしょうかい) | 生き物をみだりに殺してはならない。 |

| 不偸盗戒(ふちゅうとうかい) | 盗みを犯してはならない。 |

| 不邪淫戒(ふじゃいんかい) | 道ならぬ邪淫を犯してはならない。 |

| 不妄語戒(ふもうごかい) | 嘘をついてはならない。 |

| 不飲酒戒(ふおんじゅかい) | 酒を飲んではならない。 |

●忍辱(にんにく)…忍耐 短気でない

思い通りにいかないこと、悲しいこと、辛いことがあっても困難をのりこえること

●精進(しょうじん)…努力 なまけないこと

まずは最善をつくして努力すること。良い状態が得られたら、慢心せず向上心を持って維持や改善のために努力を継続すること。

●禅定(ぜんじょう)…平安 心を静かに保つこと

心を落ち着けて、どんな状態でも動揺しないこと。

●智慧(ちえ)…修養

正しい判断力を身につけるため、学ぶこと。

例えば、ギャンブル依存症の人に「布施」としてお金を恵んだとしましょう。

その人はこれ幸いとばかりに与えられたお金をすぐに博打に使ってしまうことになります。

本当の智慧がなければ、せっかくの慈悲の心も却って逆効果になってしまいます。

| 六波羅蜜(六度万行) | 意味 | 反対 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 布施() | 親切 | 慳貪() | けち |

| 持戒() | 言行一致 | 破戒() | 約束を破る |

| 忍辱() | 忍耐 | 瞋恚() | 短気 |

| 精進() | 努力 | 懈怠() | なまくら |

| 禅定() | 反省 | 散乱() | 落ち着きがない |

| 智慧() | 修養 | 愚痴() | ねたみ・そねみ・うらみ |

お墓参りはいつ?

日程に決まりはなく、毎日行く必要もありません。

7日間の中でご自身の都合がよい日を選びましょう。

ベストなお参り日は、あの世との距離が最も近づく日であることから、お彼岸の中日(春分の日・秋分の日)とされています。

お彼岸にお供えするもの

お彼岸には先祖の仏壇やお墓を手入れしたり、お供えものをして感謝の気持ちを伝えます。

一般的にどのようなものをお供えするのでしょうか。

ぼたもち・おはぎ

お彼岸にぼたもちを食べる習慣は、江戸時代に定着したと言われています。

よくお供えされるのは、春の「ぼたもち」、秋の「おはぎ」です。

蒸したうるち米ともち米をあんこで包んだ和菓子のことで、小豆の赤色には魔除けの力があるとされ、邪気を払う意味合いがあるとされます。

また赤い小豆は五穀豊穣を象徴する米と組み合わせて祭事に用いられてきました。

そして貴重だった砂糖を使った料理をお供えすることで、ご先祖様への感謝の気持ちを伝えることにつながりました。

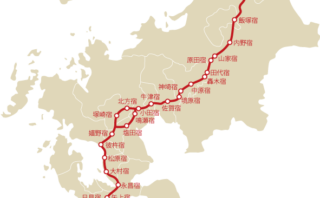

※砂糖は、江戸時代に長崎の出島から長崎街道を通り、江戸へ運ばれました。

ぼたもちとおはぎの違い

| 食べられる時期 | 例えられる花 | あんの状態 | 形状 | |

| ぼたもち(牡丹餅) | 春のお彼岸 | 牡丹(ぼたん) | こしあん | 大きな丸型 |

| おはぎ(御萩) | 秋のお彼岸 | 萩(はぎ) | 粒あん | 小振りな俵型 |

「ぼたもち」と「おはぎ」はどちらも同じものですが、お供えする季節によって呼び方が変わります。

春は牡丹の花が咲く時期で「牡丹餅」、秋は萩の花が咲く時期で「御萩」。

ぼたもちは牡丹の花のように大きな丸い形で作られ、おはぎは萩の花のように細長い俵型のような形状で小ぶりに作られていたとされています。

また小豆の収穫時期は秋であるため、秋のお彼岸にお供えされるおはぎは、収穫したばかりの小豆を使います。

新鮮な小豆は皮がやわらかく、炊くと皮ごと食べられるので、おはぎのあんこは皮が残っている「粒あん」、春まで保存した小豆は皮が固くなってしまうため、皮を取り除き、ぼたもちには「こしあん」が使われます。

お赤飯

日本では古くから小豆の赤い色には魔よけの効果があると信じられてきました。

そのため、お彼岸にお赤飯もお供えする習慣があります。

彼岸団子

地域やご家庭によっては、ぼたもちやおはぎではなく「彼岸団子」をお供えすることも。

彼岸団子とは上新粉で作った白くて丸いお団子で、数は宗派や地域によって異なりますが、積み重ねてお供えします。

一般的な団子の数は、6個。

6という数は、仏教において人は死後「地獄・飢餓・畜生・修羅・人間・天上」の6つの世界のどこかに生まれ変わるとされたことに由来します。

6個の団子をお供えする場合、5個の団子を丸く円状に並べ、その真ん中に残り1個の団子をのせて2段にします。

「高く積み上げることで、1番上の天上まで上がって行けますように」という意味です。

他の数の場合も同様に、2~4段の三角錐型に積み上げます。

団子の数が多くなる場合は、形にこだわる必要はないでしょう。

多くの場合、団子はお彼岸の初日や最終日に供えますが、両日に供える場合もあるようです。

初日に供える団子は「入り団子」と呼ばれ、あの世からの長い旅路を帰ってきたご先祖様を癒すため、最終日の団子には、あの世へと戻っていくご先祖様に団子をお土産にしてもらう意味があるとされ、「明け団子」と名付けられています。

地域によっては、お彼岸の中日に団子をお供えすることもあります。

故人が好きだった食べ物

お彼岸は故人を偲ぶ期間なので、故人が好きだった食べ物をお供えするのも良いでしょう。

ただし、仏教では殺生や飲酒が禁じられていたという背景もあるので、肉や魚介類、アルコールは避けた方が良いかも知れません。

※最近はキャンドルとしていろいろな物が販売されているので、おすすめ。

春分の日の日付はなぜ変わる?

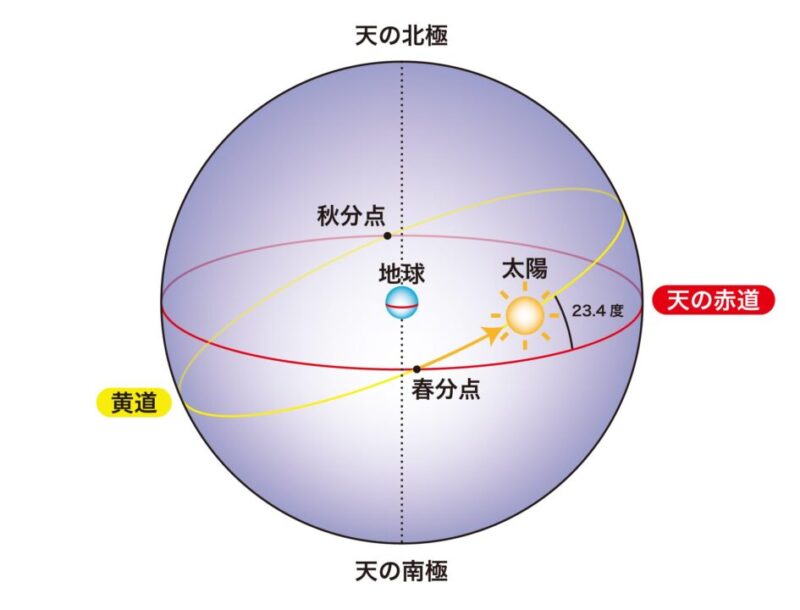

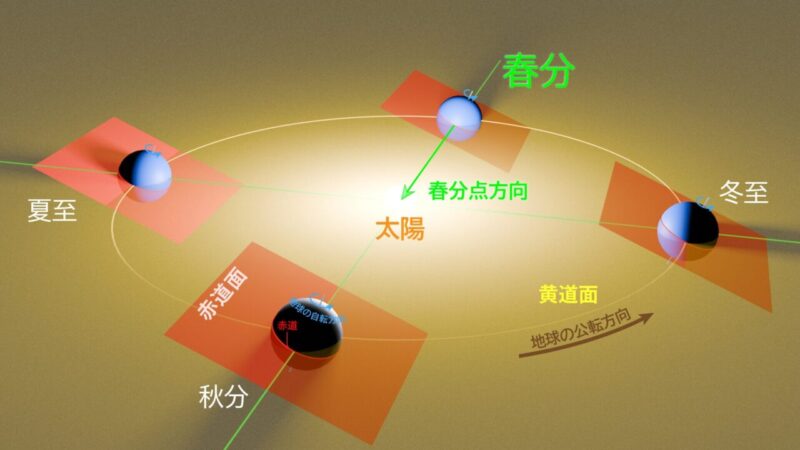

地球は太陽の周囲を1年かけて公転しています。

地球から見ると、太陽は星座をつくる星々の間を動いていくように見えます。

この太陽の通り道のことを「黄道(こうどう)」と呼びます。

一方で地球の赤道を天までずっと延長したものを「天の赤道」、北極と南極を延長した点を「天の北極」「天の南極」と呼んでいます。

そもそも「春分の日」とは太陽が「春分点」を通過し、昼と夜の時間がほぼ同じになる日を意味します。

春分の日が毎年変わるのは、地球の公転周期が365日ぴったりではなく、約365.24219日であるためです。

毎年約6時間のずれがあるため、このずれが積み重なることで、春分の日も少しずつずれていきます。

春分の日はいつどのようにして決まる?

「春分日」を決めるのは国立天文台です。

祝日としての春分の日は、前年の2月1日に、春分の日の日付が書かれた「暦要項(れきようこう)」が官報に掲載されることによって、正式決定となります。

国立天文台は、地球の運行状態などが現在と変わらないと仮定し予測した、将来の春分日・秋分日も公表しています。

・2026年 3月20日(金)

・2027年 3月21日(日)

・2028年 3月20日(月)

・2029年 3月20日(火)

・2030年 3月20日(水)

春のお彼岸まとめ

お彼岸の日程や由来を紹介しました。

お彼岸にはぼたもちや団子を用意し、故人をしのんでみてはいかがでしょうか。

そして出来れば、「先祖とつながる場所」であるお墓参りへ。

先祖供養で家族の幸せを願い、ぼた餅を食べて災厄を祓いましょう!

・ブロガー:2021年9月ブログ開設

・趣味:旅行(国内・海外)、食べ歩き、写真撮影

コメント