更新日:2024/06/26

あなたは博多の三大祭りを御存知ですか。

博多の三大祭りと言えば、

・5月に行われる「博多どんたく港まつり」

・7月に行われる「博多祇園山笠」

・9月に行われる「筥崎宮放生会」ですよね。

福岡の街に夏の訪れを告げる「博多祇園山笠」は、毎年7月1日~7月15日と決まっていて今年(2023年)も7月1日(土)から始まります。

飾り山笠は7月1日から一斉に公開され、行事のクライマックスは7月15日午前4時59分からスタートする「追い山笠」。

山笠観たい人はぜひこの期間においでください。

博多祇園山笠って何?

櫛田神社の奉納行事だよ。

- 博多祇園山笠概要

- 今年(2023年)の山笠番付

- 博多祇園山笠 “静”と“動”

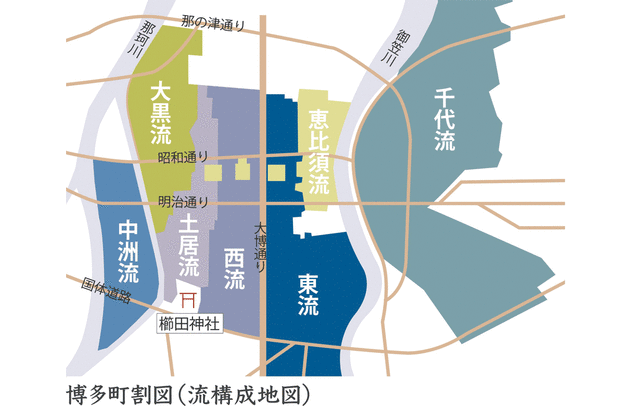

- 流れ構成地図

- 山笠マップ

- 2023年舁き山笠・飾り山笠標題

- 2023年舁き山笠

- 2023年飾り山笠

- 博多祇園山笠スケジュール(主な行事)

- 2023年追い山笠のタイム

- 追い山笠の見物スポット

- 博多祇園山笠見物注意点

- 博多祇園山笠ミニ知識

- 博多祇園山笠交通情報

- 博多祇園山笠関連TV番組一覧

- お問い合わせ

- 博多祇園山笠を見るには

- 博多祇園山笠まとめ

博多祇園山笠概要

博多の総鎮守・櫛田神社の奉納行事。

博多の人々によって伝統的に守り伝えられた町内行事で

780年以上の伝統を誇り、「国の重要無形民俗文化財」に指定されている。

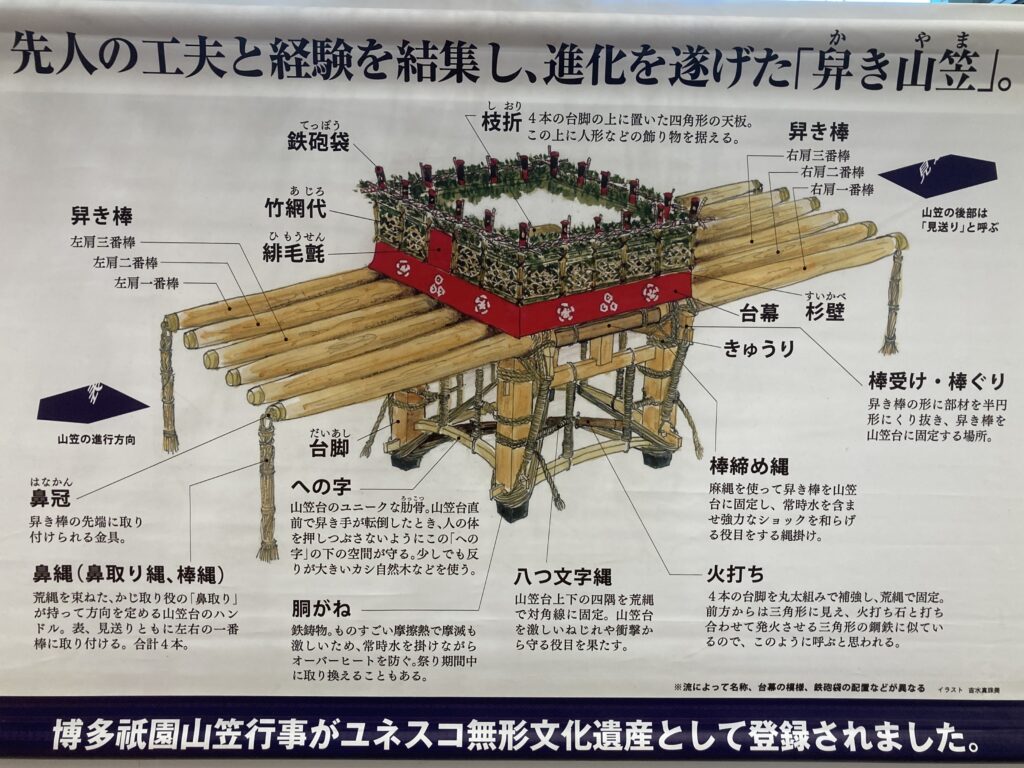

2016年12月ユネスコ無形文化遺産に登録された。

山笠の起源

博多祇園山笠の起源については諸説ありますが、

鎌倉時代の仁治2年(1241年)、博多(津)で疫病が流行した際、

承天寺(博多区)の開祖・聖一国師が疫病退散を願い、

人々の担ぐ施餓鬼棚(せがきだな)に乗って

祈祷(きとう)水をまいて清めたことに由来する、という説がよく知られています。

のちに神仏混交の時代となり、疫病・災害の除去を願う祇園信仰と結びつき、

櫛田神社の奉納神事となって今日に至る。

博多祇園山笠どんな行事?

疫病退散祈願で始まり780年以上続く博多祇園山笠。

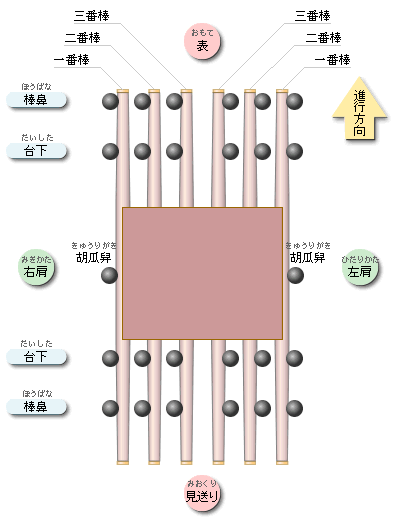

中でも舁き山笠(かきやま)は七つの流の男たちが法被に締め込み姿で、

人形師たちが競って制作した博多人形を飾り付けた山笠(重さ約1トン)を、

次々と舁き手が交代しながら博多の街を疾走する勇壮な行事。

クライマックスの追い山笠には例年7千~1万人が参加し、

櫛田神社(福岡市博多区)の清道を回る「櫛田入り」を披露した後、

博多の町を舁きまわる。

今年(2023年)の山笠番付

舁き山笠

舁き山笠は、

一番山笠 土居流

二番山笠 大黒流

三番山笠 東流

四番山笠 中洲流

五番山笠 西流

六番山笠 千代流

七番山笠 恵比須流 の順です。

飾り山笠

飾り山笠は、

八番山笠 上川端通

九番山笠 天神一丁目

十番山笠 渡辺通一丁目

十一番山笠 福岡ドーム

十二番山笠 博多駅商店連合会

十三番山笠 キャナルシティ博多

十四番山笠 川端中央街

十五番山笠 ソラリア

十六番山笠 新天町

十七番山笠 博多リバレイン です。

舁き山笠と飾り山笠の2種類あるのはどうして?

日本初の電灯が点いたのは明治19年(1886年)のこと。

九州では、明治24年(1891年)に熊本電灯が、明治26年(1893年)に長崎電灯が開業し、

電灯が点されるようになりました。

福岡・博多に電灯が灯ったのは明治30年(1897年)。

電線が架設されると、山笠による電線切断事故が相次ぎ、

従来の高い山笠を飾って置くだけの「飾り山笠」とする一方、

高さ4.5メートル程の「舁き山笠」を用いる事になりました。

その結果、“静”の飾り山笠、“動”の舁き山笠に分化したのです。

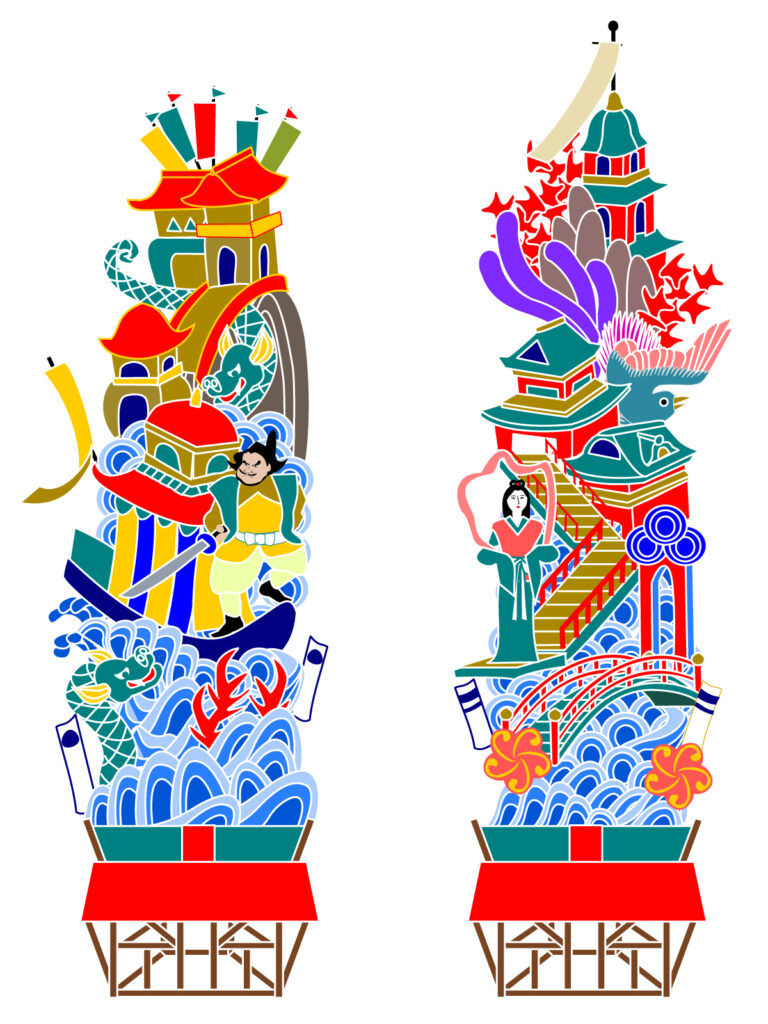

博多祇園山笠 “静”と“動”

市内各所に設置された山笠を観て楽しむ“静”の「飾り山笠」

博多祇園山笠は7月1日から開幕し、まずは博多部を中心に「飾り山笠」が公開されます。

1日から9日までの間はいわゆる「静の期間」で、山笠が走ることはありません。

この期間は絢爛豪華な飾り山笠を見物しながら博多の街を散策するのがおすすめ。

人通りの多い繁華街や商店街の飾り山周辺には賑やかな出店なども立ち並び、

お祭りムードを盛り上げてくれます。

飾り山笠が公開されるのは、7月1日(土)朝から7月15日(土)未明まで

市内各所で公開されます。

町中を走る“動”の「舁(か)き山笠」

「追い山笠」に代表される“動”の「舁き山笠」。

一般的な祭りでは、「神輿を担ぐ」といいますが、博多では「山笠を舁く」と言います。

舁き山笠が動き出すのは、7月10日(月)の「流舁き」からです。

現在の山笠の基となっている「流(ながれ)」は、

豊臣秀吉による天正15年(1587年)の「太閣町割り」が起源と言われる

博多のまちの自治組織のことです。

現在も「七流(しちながれ)」と呼ばれる

千代流・恵比須流・土居流・大黒流 ・東流・中洲流・西流に受け継がれています。

「舁き山笠」は7つの流ごとに1基作られます。

高さは約4.5m、重さは約1~1.2tです。

山笠の土台である「山笠台」は、釘を一本も使わず麻縄と部材のみで組み上げられています。

流れ構成地図

恵比須流

| 7/1 (日) | 7/9 (日) | 7/10 (月) | 7/11 (火) | 7/12 (水) | 7/13 (木) | 7/14 (金) | 7/15 (土) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 当番町 お汐井取り | 全町 お汐井取り | 流舁 | 朝山 | 他流舁 | 追い山 ならし | 集団 山見せ | 流舁 | 追い山 |

| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 5:00 | – | 町舁出 14:10 山列入 14:30 櫛田入 16:30 | 町舁出 14:40 山列入 1500 始点出発 16:00 | 16:00 | 町舁出 1:40 山列入 2:00 櫛田入 5:30 |

舁き手は、合計26~28名。走りながら次々に交代します。

舁き手の交代方法(入り方・出方)も流ごとに異なります。

土居流

| 7/1 (日) | 7/9 (日) | 7/10 (月) | 7/11 (火) | 7/12 (水) | 7/13 (木) | 7/14 (金) | 7/15 (土) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 当番町 お汐井取り | 全町 お汐井取り | 流舁 | 朝山 | 他流舁 | 追い山 ならし | 集団 山見せ | 流舁 | 追い山 |

| 17:30 | 17:30 | 17:00 | 5:00 | – | 町舁出 13:30 山列入 14:00 櫛田入 15:59 | 町舁出 13:20 山列入 14:30 始点出発 15:30 | 17:00 | 町舁出 1:10 山列入 1:30 櫛田入 4:59 |

大黒流

| 7/1 (日) | 7/9 (日) | 7/10 (月) | 7/11 (火) | 7/12 (水) | 7/13 (木) | 7/14 (金) | 7/15 (土) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 当番町 お汐井取り | 全町 お汐井取り | 流舁 | 朝山 | 他流舁 | 追い山 ならし | 集団 山見せ | 流舁 | 追い山 |

| 17:35 | 17:35 | 17:00 | 5:00 | 17:00 | 町舁出 13:55 山列入 14:05 櫛田入 16:05 | 町舁出 14:25 山列入 14:35 始点出発 15:35 | 17:00 | 町舁出 1:25 山列入 1:35 櫛田入 5:05 |

東流

招き板(流名・町名を書いた杉板)を持った子供達が山笠の前方を走ります。

| 7/1 (日) | 7/9 (日) | 7/10 (月) | 7/11 (火) | 7/12 (水) | 7/13 (木) | 7/14 (金) | 7/15 (土) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 当番町 お汐井取り | 全町 お汐井取り | 流舁 | 朝山 | 他流舁 | 追い山 ならし | 集団 山見せ | 流舁 | 追い山 |

| 17:40 | 17:40 | 18:00 | 5:00 | 17:30 | 町舁出 14:00 山列入 14:10 櫛田入 16:10 | 町舁出 14:25 山列入 14:40 始点出発 15:40 | – | 町舁出 1:30 山列入 1:40 櫛田入 5:10 |

中洲流

| 7/1 (日) | 7/9 (日) | 7/10 (月) | 7/11 (火) | 7/12 (水) | 7/13 (木) | 7/14 (金) | 7/15 (土) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 当番町 お汐井取り | 全町 お汐井取り | 流舁 | 朝山 | 他流舁 | 追い山 ならし | 集団 山見せ | 流舁 | 追い山 |

| 17:45 | 17:45 | 16:00 | 5:00 | 15:00 | 町舁出 14:05 山列入 14:15 櫛田入 16:15 | 町舁出 14:25 山列入 14:45 始点出発 15:45 | 16:00 | 町舁出 1:35 山列入 1:45 櫛田入 5:15 |

西流

| 7/1 (日) | 7/9 (日) | 7/10 (月) | 7/11 (火) | 7/12 (水) | 7/13 (木) | 7/14 (金) | 7/15 (土) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 当番町 お汐井取り | 全町 お汐井取り | 流舁 | 朝山 | 他流舁 | 追い山 ならし | 集団 山見せ | 流舁 | 追い山 |

| 17:50 | 17:50 | 17:00 | 5:00 | – | 町舁出 14:00 山列入 14:20 櫛田入 16:20 | 町舁出 14:30 山列入 14:50 始点出発 15:50 | 17:00 | 町舁出 1:30 山列入 1:50 櫛田入 5:20 |

千代流

| 7/1 (日) | 7/9 (日) | 7/10 (月) | 7/11 (火) | 7/12 (水) | 7/13 (木) | 7/14 (金) | 7/15 (土) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 当番町 お汐井取り | 全町 お汐井取り | 流舁 | 朝山 | 他流舁 | 追い山 ならし | 集団 山見せ | 流舁 | 追い山 |

| 17:55 | 17:55 | 16:00 | 6:00 | 16:00 | 町舁出 14:00 山列入 14:25 櫛田入 16:25 | 町舁出 14:30 山列入 14:55 始点出発 15:55 | – | 町舁出 1:30 山列入 1:55 櫛田入 5:25 |

山笠に参加するには?

本来、博多祗園山笠は博多部の「奉納行事」であり、参加は「町」単位となるため、

地元住民以外の参加は原則として認められていません。

つまりその流の地域に住むことです。

しかし多くの人にとって現実的ではありません。

もう一つの方法は、山笠関係者から紹介を受ける事です。

もちろんそれぞれの流によりますが、

紹介者が受入する方の責任を持つ事を最低条件として

その他の規定をクリアすれば受け入れ可能な流もあるようです。

※漫画の世界では、島耕作が本社の部長から福岡の支社に出向になり、山笠を体験しています。

これを読むとけっこう分かりやすい。

山笠マップ

2023年舁き山笠・飾り山笠標題

飾り山笠の一般公開は7月1日(土)からです。

市内13カ所に設置されます。

| 番 | 流(ながれ) | 種別 | 標題 | 人形師 |

| 一 | 土居流 | 舁き山笠 | 黒田筑前守長政 (くろだちくぜんのかみながまさ) | 中村 弘峰 |

| 二 | 大黒流 | 舁き山笠 | 薫風来 (くんぷうらい) | 西山 陽一 |

| 三 | 東流 | 舁き山笠 | 武覚悟之六文銭 (もののふかくごのろくもんせん) | 白水 英章 |

| 飾り山笠 表 | 真田十勇士 (さなだじゅうゆうし) | 白水 英章 | ||

| 飾り山笠 見送り | 真田十勇士 (さなだじゅうゆうし) | 白水 英章 | ||

| 四 | 中洲流 | 舁き山笠 | 龍鬼願安寧 (りゅうきあんねいをねがう) | 溝口 堂央 |

| 飾り山笠 表 | 長政関ケ原之勇 (ながまさせきがはらのゆう) | 中村 信喬 | ||

| 飾り山笠 見送り | 桃太郎之誉 (ももたろうのほまれ) | 溝口 堂央 | ||

| 五 | 西流 | 舁き山笠 | 強弓一箭裂鬼神 (ごうきゅういっせんきじんをさく) | 西川 直樹 |

| 六 | 千代流 | 舁き山笠 表 | 日輪幸慶博多照 (にちりんこうけいはかたをてらす) | 川﨑 幸子 |

| 舁き山笠 見送り | 俊豪誓約清明証 (しゅんごううけいせいめいのあかし) | 川﨑 修一 | ||

| 七 | 恵比須流 | 舁き山笠 | 青天白日怒雷奔 (せいてんはくじつどらいはしる) | 人形司 武平 |

| 八 | 上川端通 | 飾り山笠 表 | 慶 歌舞伎十八番押戻 (かぶきじゅうはちばんおしもどし) | 田中 勇 |

| 飾り山笠 見送り | 外郎売 (ういろううり) | 田中 勇 | ||

| 九 | 天神一丁目 | 飾り山笠 表 | 天下布武勲 (てんかふぶのいさおし) | 中村 信喬 |

| 飾り山笠 見送り | 長良川合戦 (ながらがわかっせん) | 白水 英章 | ||

| 十 | 渡辺通一丁目 | 飾り山笠 表 | 智将勇躍誉 (ちしょうゆうやくのほまれ) | 中野 親一 |

| 飾り山笠 見送り | 愛と勇気のアンパンマン (あいとゆうきのあんぱんまん) | 中野 浩 | ||

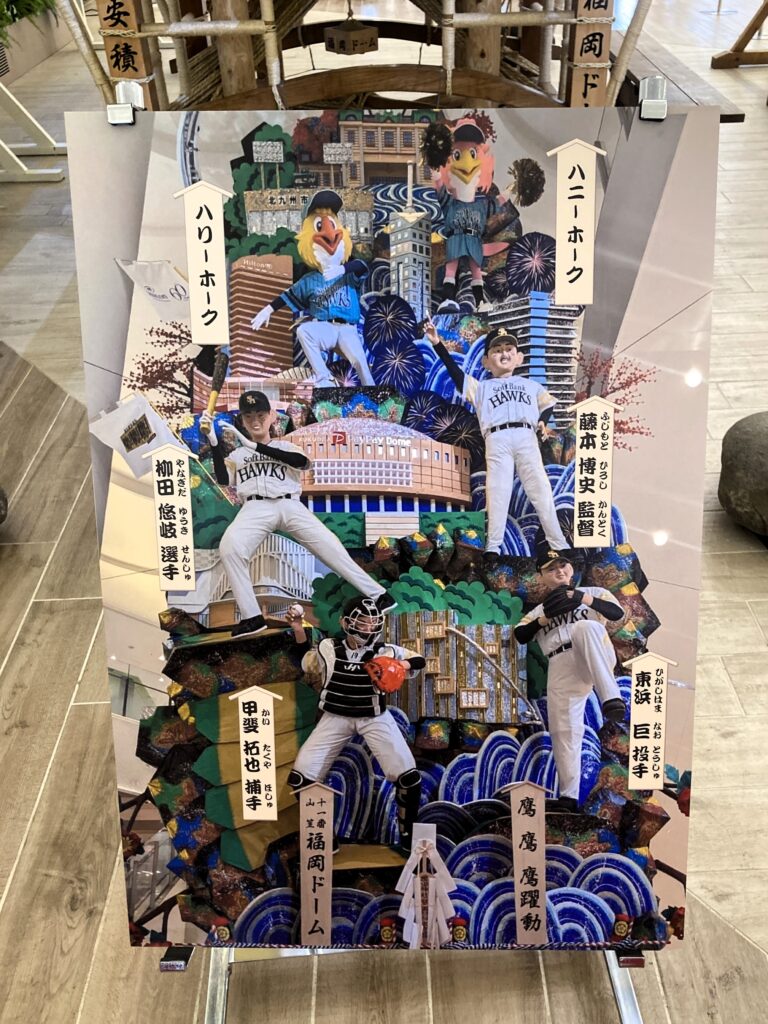

| 十一 | 福岡ドーム | 飾り山笠 表 | 鷹鷹鷹躍動 (おうおうおうやくどう) | 中野 浩 |

| 飾り山笠 見送り | 徳川四天王 (とくがわしてんのう) | 川﨑 修一 | ||

| 十二 | 博多駅商店連合会 | 飾り山笠 表 | 家康太平志 (いえやすたいへいをこころざす) | 白水 英章 |

| 飾り山笠 見送り | ピタッと。TNC 開局六十五周年 (ぴたっと。てぃーえぬしー かいきょくろくじゅうごしゅうねん) | 田中 勇 | ||

| 十三 | キャナルシティ 博多 | 飾り山笠 表 | 龍虎決戦川中島 (りゅうこけっせんかわなかじま) | 川﨑 修一 |

| 飾り山笠 見送り | 音二郎一世風靡 (おとじろういっせいふうび) | 室井 聖太郎 | ||

| 十四 | 川端中央街 | 飾り山笠 表 | 曾我の夜討 (そがのようち) | 中野 親一 |

| 飾り山笠 見送り | いよいよ!世界水泳福岡 (いよいよ!せかいすいえいふくおか) | 中野 浩 | ||

| 十五 | ソラリア | 飾り山笠 表 | 合戦四条畷 (かっせんしじょうなわて) | 置鮎 正弘 |

| 飾り山笠 見送り | 桜花爛漫花咲爺 (おうからんまんはなさかじい) | 小嶋 慎二 | ||

| 十六 | 新天町 | 飾り山笠 表 | 龍王兎伝説 (りゅうおううさぎでんせつ) | 小副川 太郎 |

| 飾り山笠 見送り | サザエさん (さざえさん) | 小副川 太郎 | ||

| 十七 | 博多リバレイン | 飾り山笠 表 | 龍虎相討川中島 (りゅうこあいうつかわなかじま) | 生野 四郎 |

| 飾り山笠 見送り | 風雲戦国世到来 (ふううんせんごくのよとうらい) | 生野 四郎 | ||

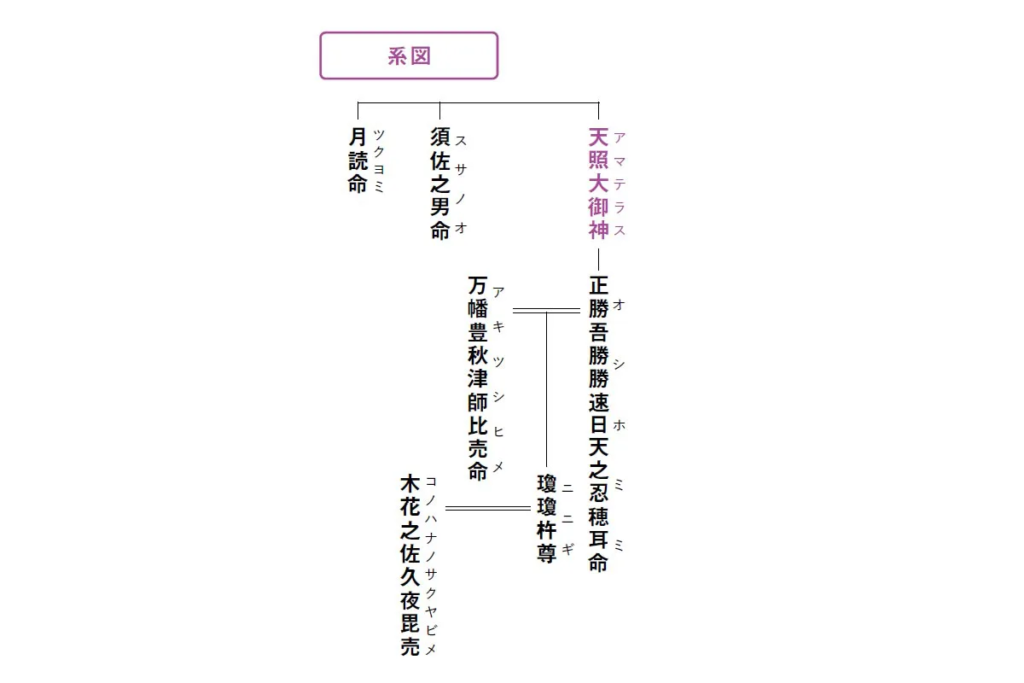

| 番外 | 櫛田神社 | 飾り山笠 表 | 歌舞伎十八番暫 (かぶきじゅうはちばんしばらく) | 人形司 武平 |

| 飾り山笠 見送り | 神話八俣遠呂智 (しんわやまたのおろち) | 小嶋 慎二 |

2023年舁き山笠

一番山笠土居流

二番山笠大黒流

三番山笠東流

四番山笠中洲流

五番山笠西流

六番山笠千代流

太陽の女神「アマテラス」を表現。

古事記だと「天照大御神」、日本書紀だと「天照大神」と表記されます。

今年一番の注目は千代流の舁き山笠。

今年も舁き山の表・見送りの二面飾りと豪華でありながら、

表を川﨑修一人形師の姉であり師でもある川﨑幸子さんが初担当しました。

女流人形師が山笠飾りを担当するのは、おそらく782年の山笠史上初めての事。

舁き山笠の表「アマテラス」と見送り「スサノオ」も姉弟、

人形師も姉弟の関係で舁き山笠を完成させました。

”男の祭り”とされる博多祇園山笠も時代とともにいいものをどんどん取り入れて進化していってほしいですね。

七番山笠恵比須流

2023年飾り山笠

人形師が意匠を凝らした人形を10~15mにもなる高さに飾り付けて

7月1日に公開されます。

15日未明までで、期間が過ぎると崩されます。

櫛田神社はそのまま、上川端通は上川端商店街内のぜんざい広場に移して、通年飾られます。

天神一丁目は、8月以降九州国立博物館(太宰府市)に移して披露されます。

>>【福岡市地下鉄】タッチ決済で地下鉄乗車何回乗っても1日最大640円

三番山笠東流

八番山笠上川端通「走る」飾り山笠

飾り山笠の中で唯一実際に走るのが、上川端通の八番山笠です。

昭和39年(1964年)に登場。

以来7月12日の追い山笠慣らしと15日追い山笠で、櫛田神社からコース途中の東長寺前までを走ります。

九番山笠天神一丁目

十一番山笠福岡ドーム

福岡ドームの飾り山笠は、「MARK IS 福岡ももち」2Fに設置されています。

福岡PayPayドームにお越しの方はぜひこちらの飾り山笠もご覧下さい。

最寄り駅は地下鉄「唐人町駅」、徒歩10分。

※PayPayドーム、MARK IS福岡ももちまでのアクセスはこちらを参考にどうぞ。

>>【福岡PayPayドーム】アクセス地下鉄「唐人町駅」徒歩15分

十二番山笠博多駅商店連合会

博多駅前広場にある飾り山笠。

表と見送り、それぞれにベンチが置かれゆっくり鑑賞できます。

駅側には販売用テントが並び、博多祇園山笠「祇園饅頭」や手ぬぐい等山笠グッズも販売されています。

十四番山笠川端中央街

十五番山笠ソラリア

十六番山笠新天町

十七番山笠博多リバレイン

番外櫛田神社

1年中飾り山笠を見学できるのはここだけ。

神様が7月15日に帰ると同時に山笠も解かれます。

他の山笠より1日早い6月30日にご神入れ。

博多祇園山笠スケジュール(主な行事)

博多祇園山笠は、毎年日付固定で開催されています。

7月1日<早朝>注連しめ下ろし

祭り初日に舁き山笠の流区域を清める行事。

町の角々に笹竹を立て、注連縄を張り、竹で作った”素朴”な御幣を添えます。

櫛田神社の神官が祝詞をあげ、祭り期間中の安全を祈願します。

恵比須流だけは一ヶ月早く、6月1日に実施。

これは明治中期まで旧暦でお祭りをしていた名残です。

7月1日<朝>ご神しん入れ※飾り山笠公開

山笠に神を招き入れる神事。商店街などに建つ飾り山笠が先行します。

櫛田神社の神官がスケジュールに沿って各山笠を回って催行。

これが済むと山笠は一般に公開され、祭りらしい雰囲気となります。

一方の舁き山笠のご神入れは、6、7日頃行なわれます。

7月1日<夕方>当番町お汐井しおいとり

石堂橋ー箱崎浜 往復

当番町お汐井とり#博多祇園山笠#お汐井とり#筥崎宮 pic.twitter.com/miOcQgxvc5

— 筥崎宮@公式 (@hakozakigu_offi) July 1, 2022

その年、各流の当番長になった町の面々(流当番のところは流役員)が、

一足先に箱崎浜まで駆けて行き、(むろん、法被に締め込み姿)

清めの砂「汐井(真砂)」を小さな升やテボ(竹ヒゴで編んだかご)に入れて

身を清め、持ち帰る。

7月1日・2日子供山笠

子供山笠(博多小、RKB主催子供山笠教室)の「櫛田入り」で

山笠の雰囲気をぜひ味わってみて下さい。桟敷席は無料。

>>【子供山笠】博多に夏がきた!小学生が一足早く「櫛田入り」

7月9日<夕方>全流お汐井とり(おしおいとり)

1日の夕方の当番町お汐井とりと趣旨と行動はほぼ同じであるが、

各流の全舁き手が揃うため圧巻。

本番前の足慣らしと言ったところでしょうか。

今年の一番山笠が「石堂橋」を午後5時半に渡り、その後、各流が順に石堂橋を渡って、

午後6時頃から箱崎浜に到着。

沈む夕日に柏手を打って安全を祈願します。

清めのお汐井(海砂)を竹製のテボや升などに入れて持ち帰ります。

帰路は筥崎宮、櫛田神社に参拝します。

※2023年全流お汐井とりの写真はこちらの記事にまとめました。

>>【博多祇園山笠2023】おっしょい7月9日全流お汐井(しおい)取り

櫛田神社の縁起物

身を清めるための砂を入れるかご「お汐井てぼ」など、

山笠に関わる縁起物は6月10日から櫛田神社にて販売されます。

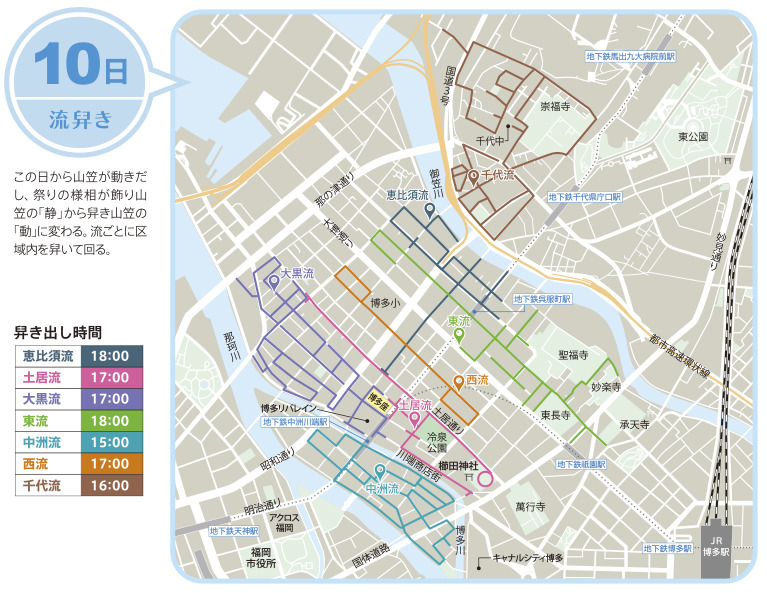

7月10日(月)<夕方>流舁き(ながれかき)

いよいよ舁き山笠が登場。それぞれの流区域内を舁き回ることからこの名がついた。

舁き出し時刻は流ごとに異なる。

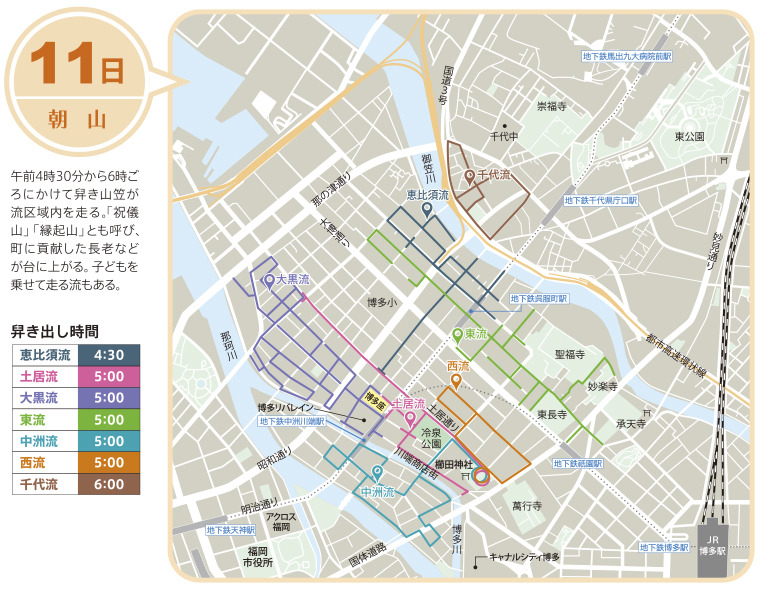

7月11日(火)<早朝>朝山笠

これも流舁きであるが、早朝に町総代や旧役員を呼んで接待するところから「祝儀山」とも呼ばれる。

招かれた総代らは帷子(かたびら)に角帯を締めて出席。

台上がりは白麻の半纏(はんてん)を着用するのが慣わし。

また、子どもたちもこの日だけは

山笠の「杉壁(すいかべ)」内に乗せてもらうことができる流もある。

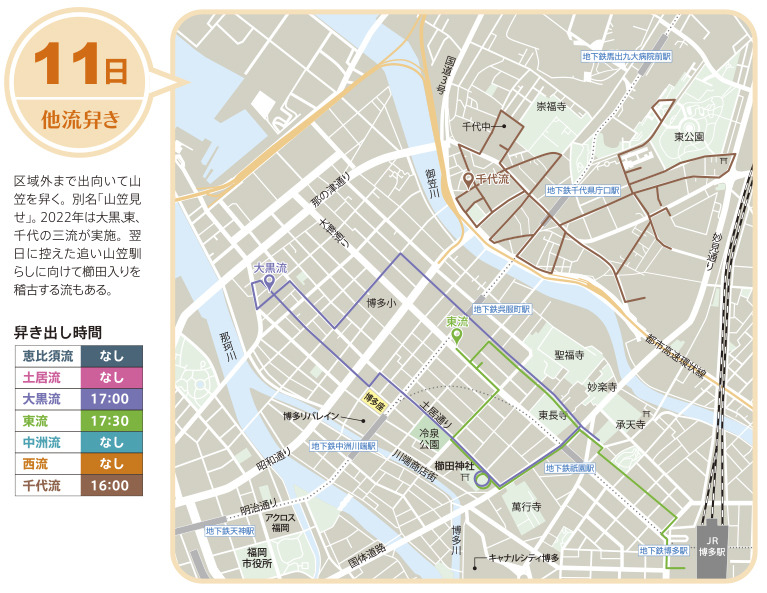

7月11日<夕>他流舁き(たながれがき)

1日2回舁くのはこの日だけ。流の区域外に出るところからこの名となっています。

櫛田神社の清道を回る「櫛田入り」の練習をする流もあります。

また、東流はJR博多駅の博多口駅前広場に舁き入れ、「博多祝い唄」を唱和します。

・中洲流 15:00

・千代流 16:00

・大黒流 17:00

・東流 17:30

東流

JR博多駅を表敬訪問。

7月12日(水)<午後3時59分>追い山笠馴らし

文字通り追い山笠のリハーサル。

一番山笠から順次「櫛田入り」して奈良屋町角の廻り止め(ゴール)までの

本番より1km短い約4kmのコースを七流が全力で舁きます。

一番山笠は追い山笠同様、「櫛田入り」の際、

山笠を止めて「博多祝い唄」を歌うことが認められています。

7月13日(木)<午後3時30分>集団山笠見せ

「集団山笠見せ」は、舁き山笠が博多を出て福岡部(市内中心部)に入る唯一の行事です。

明治通りの呉服町交差点~天神(福岡市役所)間約1.3kmが「舞台」となっていて、

市役所までの往復計約2.1キロを走ります。

この日に限り、往路は地元の知名士が台上がりを務め、

棒さばき役の各流総務ともども舁き手を叱咤激励します。

往路復路がありますが、復路(帰り)の方が観客が少ないので、ゆっくり見れます。

2023年(令和5年)集団山笠見せ台上がり一覧表

●一番山笠・土居流

【表】金子俊明(総務)

・髙島宗一郎(福岡市市長)

・廣渡健(九州電力送配電㈱ 代表取締役社長)

【見送り】板谷益男(流委員)

・吉澤興治(サッポロビール㈱ 西日本本部長 執行役員)

・大坪潔晴(㈱にしけい 代表取締役社長)

●二番山笠・大黒流

【表】木村信博(総務)

・森君夫(九州朝日放送㈱ 代表取締役社長)

・打越基安(福岡市議会議長)

【見送り】柴田潔孝(町総代)

・竹ケ原政徳(飾り山笠 代表)

・小宅祥広(㈱博多大丸 代表取締役社長)

●三番山笠・東流

【表】山口浩志(総務)

・谷川浩道(福岡商工会議所 会頭)

・林田浩一(西日本鉄道㈱ 代表取締役社長 執行役員)

【見送り】後郷壽雄(東流相談役)

・尾藤勝(KITTE博多 館長)

・田中大三(福岡市立博多中学校 校長)

●四番山笠・中洲流

【表】副田直一郎(総務)

・黒田裕大(筑前 福岡藩 黒田家 第十七代)

・平田泰彦(福岡市医師会 会長)

【見送り】山肩政剛(副総務)

・江﨑信友(㈱九州博報堂 代表取締役社長)

・津田信太郎(福岡市議会議員)

●五番山笠・西流

【表】遠藤和博(総務)

・太田禎郎(九州勧業㈱ 代表取締役社長)

・佐々木大輔(福岡県博多警察署 署長)

【見送り】清水直哉(流委員)

・笹山守人(博多区自治協議会長連絡協議会 会長)

・倉元達朗(福岡市議会議員)

●六番山笠・千代流

【表】川口俊二(総務)

・石橋和幸(㈱九電工 代表取締役社長 執行役員)

・五島久(㈱福岡銀行 取締役頭取)

【見送り】綾部直樹(當番監事)

・浅上重治(浅治建設㈱ 代表取締役)

・吉武光洋(福岡市立千代中学校 校長)

●七番山笠・恵比須流

【表】岩本宏憲(総務)

・有満隆明(大口酒造㈱ 常務取締役)

・村上英之(㈱西日本シティ銀行 代表取締役頭取)

【見送り】原重政(建設委員長)

・大森浩明(福岡ソフトバンクホークス㈱ 顧問)

・吉田泰三(㈱よし田 割烹よし田 代表取締役)

7月14日(金)<夕方>流舁き

経験の浅い舁き手にとっては、その年、山笠が舁ける最後のチャンス。

なぜなら追い山笠では、慣れた若手やベテランの舁き手が交代で山笠に付くため。

「櫛田入り」の練習をする流もあります。

また舁き手を休ませるため、舁き山笠を動かさない流も。

恵比須流

博多祇園山笠期間中は、山笠ファースト。

当番法被は背広と同等の正装とされ、結婚式や祝賀会など公式の場においても着用OKです。

そして山笠が動くときは、当然交通規制がかかります。

山笠が通りすぎるまで、付近の道路は一時通行止めに。

おまけに7月14日から世界水泳選手権2023福岡大会も始まり、道路は渋滞しています。

時間に余裕を持ってお出かけ下さい。

7月15日(土)<午前4時59分>追い山笠やま

祭りのクライマックス。

午前4時59分、今年の一番山笠土居流が大太鼓の合図とともに「櫛田入り」。

「祝いめでた」を歌い終えると、手拭を頭に締め直し博多の町へ飛び出す。

5時5分に二番山笠、その後5分おきに七番山笠まで順に舁きだし、

境内を出て旧博多部に設けられた約5kmの「追い山笠コース」を

須崎町の廻り止め(ゴール)を目指して懸命に舁きます。

「櫛田入り」「コース」ともに所要時間を計測。

※その他追い山笠の写真はこちらから。

>>【博多祇園山笠2023】4年ぶりに復活7月15日追い山笠競演

八番山笠「走る」飾り山笠に仕掛けがあった

八番山笠は飾り山笠ながら、実際に舁き山笠として走ります。

舁き山笠が約1トンの重さに対し、2トンぐらい重量があるそう。

そして何と飾り山笠の上部が収納式になっていた!

7月15日<午前6時頃>鎮めの能

櫛田神社の能舞台では午前6時から荒ぶる神様に捧げる「鎮めの能」が演じられます。

かつては博多七流のうち、順番で一流が山笠の奉納をやめてこの任に当たっていたが、

明治38年の雷鳴紛争で山笠行事を中止した福神流が大正2年以降「能当番」を引き受けていた。

昭和39年(1964年)元々8ヵ町だったのが3ヵ町に減ってしまったため継続できないとし、

能当番を返上した。

現在は宮総代が能当番を務めている。

2023年追い山笠のタイム

櫛田入り(くしだいり)

山笠の櫛田入りとは?

「櫛田入り」とは、櫛田神社の境内(清道)に山笠を舁き入れて、

境内にある旗(清道旗)を回ってから境内を出るまでのこと。

距離としては約112メートルで、所要時間の計測があり、各流とも精鋭で臨みます。

| 流 | タイム |

| 一番山笠土居流 | 34秒35 |

| 二番山笠大黒流 | 35秒53 |

| 三番山笠東流 | 30秒29 |

| 四番山笠中洲流 | 37秒16 |

| 五番山笠西流 | 33秒40 |

| 六番山笠千代流 | 32秒73 |

| 七番山笠恵比須流 | 33秒08 |

| 八番山笠上川端通 | 62秒64 |

全コース

7月15日の「追い山」は、スタートの櫛田神社から、

廻り止め(決勝ゴール)の須崎町石村萬盛堂前(町奉行所跡)までの5キロを目指します。

・土居流 33分01秒

・大黒流 31分19秒

・東流 30分11秒

・中洲流 37分14秒

・西流 33分51秒

・千代流 30分45秒

・恵比須流 35分48秒

追い山笠の見物スポット

桟敷席以外の沿道では自由に見ることができます。

誰もが間近で見たいと思うので、最前列を確保するには早めに行く必要があります。

安全に見たいのなら「大博通り」がおすすめ。

歩道が比較的広いので、ゆっくり見学できます。

小さいお子さんや、高齢の方、グループや団体の場合はこちらの場所がおすすめ。

博多祇園山笠見物注意点

水注意

走っている山笠にはあまり近付かないようにしましょう。

舁山が走るとき、沿道からは「勢水(きおいみず)」と呼ばれる水が豪快に振り撒かれます。

山笠と舁き手を清めるという意味で、「清水(きよいみず)」とも呼ばれる。

自分が濡れるのはOKですが、カメラ、スマホ等注意。

ビニール袋やカメラ用の防水ケースなど、「水」対策をお忘れなく。

飲料水確保を

ここ最近夏は非常に暑い。

お茶、お水など飲料水はマイ水筒持参をおすすめします。

人が多いと、コンビニ、自販機も混みます。場合によっては売り切れも。

熱中症対策のため、最低限の飲料水は持参しましょう。

>>【水筒 サーモス 500ml おすすめ】お気に入りの水筒を持ち歩こう

博多祇園山笠ミニ知識

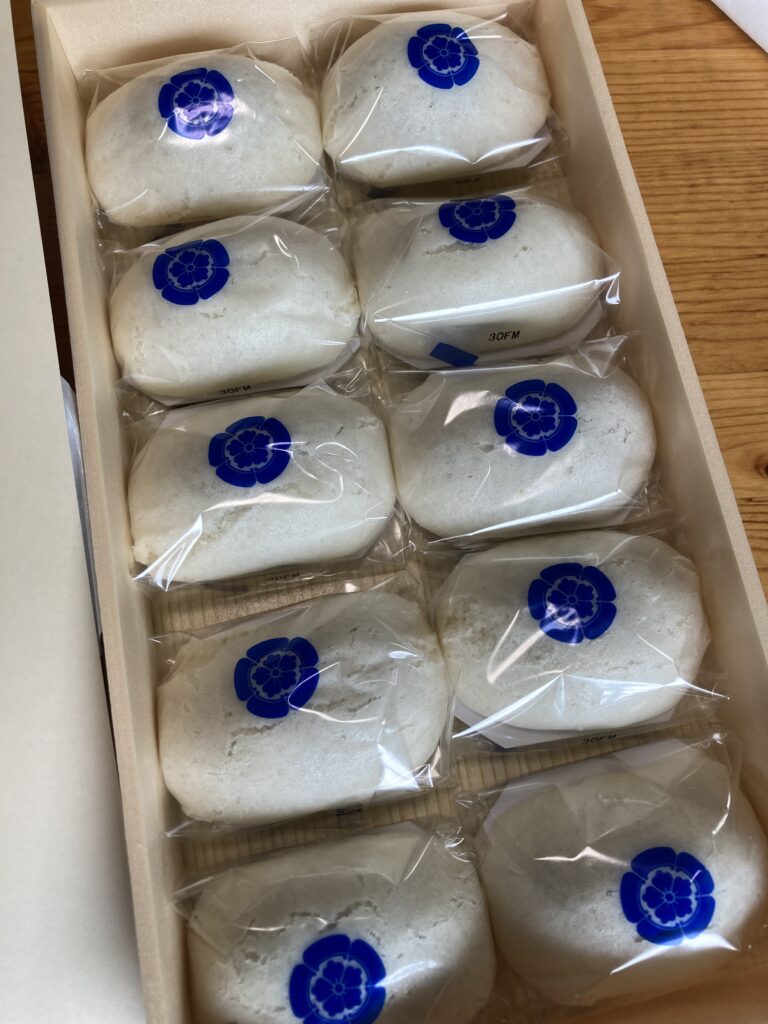

博多祇園山笠の縁起菓子「祇園饅頭」(ぎおんまんじゅう)

博多には、7月1日(土)~15日(土)限定発売の縁起菓子があります。

それが「祇園饅頭」。

櫛田神社の神紋を配したシンプルなお饅頭です。

鈴懸(すずかけ)、石村萬盛堂等で販売されています。

祇園宮の紋を食べないように商品に焼印せず、包装に紋が入っている。

お店だけでなく、櫛田神社、飾り山笠の近くでも販売されていることが多いです。

見かけたら一度食べてみてくださいね。

山笠のタブー(山笠の断ちごと)

博多祇園山笠は、山笠を神様に奉納する神事です。

博多祇園山笠に参加する人は、山笠期間中に守らなければならないことがあります。

山笠期間中、山笠の男達は「胡瓜断ち」「女人断ち」があります。

胡瓜断ち

キュウリの断面が櫛田神社の紋に似ていることから山笠に関わる人たちは、山笠期間中はキュウリ断ちをします。

輪切りにしたキュウリの切り口が、

山笠の祭神・祗園神(スサオノミコト)のご神紋である木瓜(ぼけ)の花に似ている所から

由来すると言われています。

そして山笠期間中は、博多の小中学校の給食にもキュウリが入っていないし、

八百屋さんでも胡瓜が売れないそうです。

女人断ち

山笠行事の開始となる「お汐井取り」(一番山笠は7月1日、その他の流は7月9日)で身を清めます。

身を清めた後から山笠の奉納が済む15日まで、山笠に出る男たちは女性との接触を避けます。

※お汐井取りの様子はこちらの記事を参考にどうぞ。

>>【博多祇園山笠2023】おっしょい7月9日全流お汐井(しおい)取り

博多手一本

「博多手一本」とは博多での締めの作法。

年長者や会のリーダーが指名され、参加者の前に立つ。

全員が立ち上がり、体の前で手を打つ態勢になると、「手ば入れまっしょ」と声を掛ける。

#「よーお」(シャン、シャン)

#「もう一つしょ」(シャン、シャン)

#「よーと三度(祝うて三度)」(シャシャン、シャン)

会合で結論が出ていれば「後日、異議はありません」の約束でもある。

宴席や大きな会合の場合は、この前に「博多祝い唄」の唱和となる。

これで宴会や会合はお開き。

博多祇園山笠交通情報

交通規制

例年7月15日早朝の「追い山笠」には、県内外から約100万人もの見物客が訪れています。

博多祇園山笠期間中、一部交通規制が行われ、車両は通過出来ませんのでご注意下さい。

「追い山笠」にあわせて臨時列車

「追い山笠」の開催時間に合わせて早朝に臨時列車が運行されます。

こちらの記事にまとめました。

>>【博多祇園山笠2023】追い山笠臨時列車JR九州・福岡市地下鉄・西鉄

博多祇園山笠関連TV番組一覧

博多祇園山笠のTV番組一覧です。

フィナーレの追い山笠は各社生放送を行います。

沿道でもTVでもお楽しみ下さい。

>>【博多祇園山笠2023】TVで生放送関連番組一覧松岡修造さんもゲストに

お問い合わせ

問い合わせ先:博多祇園山笠振興会

博多祇園山笠を見るには

一番迫力があるのは、7月15日「追い山笠」。(午前4時59分スタート)

博多祇園山笠のクライマックス。

一番お勧めなのは、7月13日集団山笠見せ。(午後3時30分から)

朝早くが苦手という方には、こちらを見るのもいいかもしれません。

博多駅前か天神周辺に宿をとると行動しやすいです。

ツアー

お勧めの宿泊施設

西鉄ホテルクルーム博多祇園 櫛田神社前

2023年4月12日グランドオープン。

福岡市営地下鉄七隈線櫛田神社前駅(R5年3月開業)より徒歩1分の好立地。

HOTEL GREAT MORNING

タオルの生地から、ベッド、そして空気まで、最高の朝を迎えるためにこだわりを追求したホテル。

ホテルオークラ福岡

言わずと知れた有名ホテル。地下鉄「中洲川端駅」直結。どんたくや山笠見るならここでしょう。

>>博多駅博多口周辺ならこちらから

博多祇園山笠まとめ

平家物語の「祇園精舎」は、釈迦とその教団のために建てられた僧坊で、

古代インドのコーサラ国の首都シュラーバスティー(舎衛城)郊外にあった仏教の寺院を指します。

祇園精舎の守護神であるインドの神様が「牛頭天王(ごずてんのう)」。

これに従来の「スサノウノミコト」が合併し、同一視されるようになりました。

牛頭天王もスサノオも行疫神(疫病を思いのままに起こし、また疫病から守ってもくれる神様)とされていて、行疫神を慰め和ませることで疫病を防ごうとしたのが祇園信仰の原形。

日本三大祇園祭は、祇園祭(八坂神社)、博多祇園山笠、会津田島祇園祭と言われています。

「博多祇園山笠」は、舁き山笠、絢爛豪華な飾り山笠とともに福岡の夏を彩ります。

7月1日~7月9日は飾り山笠を、7月10日~7月15日は舁き山笠をお楽しみ下さい。

・ブロガー:2021年9月ブログ開設

・趣味:旅行(国内・海外)、食べ歩き、写真撮影

コメント